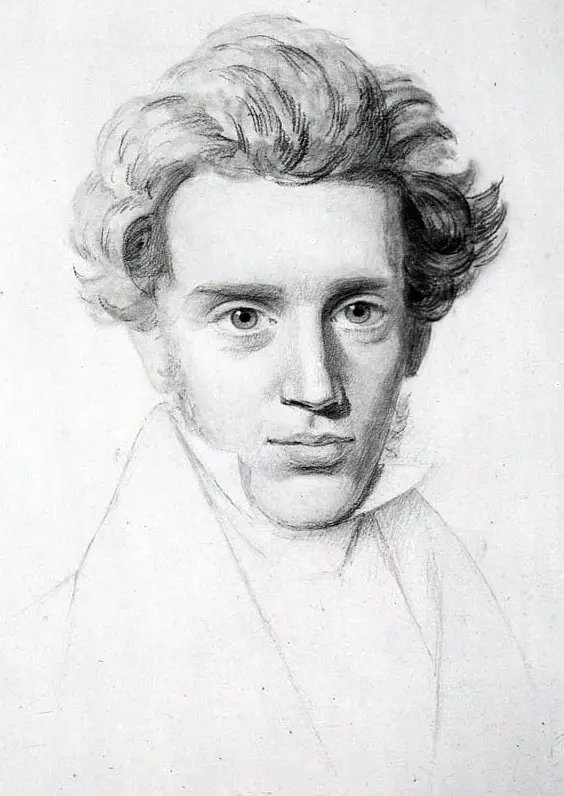

Søren Kierkegaard e la saggezza attraverso parabole

Thomas Birch, "Una nave americana in difficoltà”, 1841. Museo d'arte Timken. Pubblico dominio

| Aggiornato alle

Condividi articolo

Tempo di lettura: 10 Min.

Tempo di lettura: 10 Min.

A seconda della persona a cui si chieda, la nostra epoca può apparire o come una lotta per scalare la montagna dell’utopia o come la fuga da un precipizio. Molti sostenitori del secondo punto di vista sentono di avere poco controllo sullo stato delle cose, nonostante i loro sforzi per orientare lo spirito e la mente verso verdi pascoli.

Il filosofo, teologo e scrittore danese Søren Kierkegaard la riassume così:

«Accadde che in un teatro scoppiò un incendio dietro le quinte. Il clown uscì per informare il pubblico. Il pubblico pensò che si trattasse di uno scherzo e applaudì. Lui ripeté l’avvertimento: gridarono ancora più forte. Così penso che il mondo finirà tra gli applausi generali di tutti gli “ingegni” che credono che sia uno scherzo».

Kierkegaard dedicò la propria vita a mettere in guardia la sua epoca dagli errori e dalle carenze che osservava e a indicare una via d’uscita. Ma, come si sa, poiché i profeti raramente vedono riconosciuto il loro impegno verso la società, non ebbe molto successo. L’epoca attuale, impantanata in problemi ancora più seri di quella passata, sta appena iniziando ad apprezzare le sue lezioni.

VITA DA FILOSOFO

Søren Kierkegaard nacque a Copenaghen nel 1813. Da giovane ruppe il fidanzamento con una bella donna perché riteneva che i doveri coniugali fossero incompatibili con lo scopo della sua vita: diventare un grande filosofo. Dopo la morte del padre, ricevette un’eredità che gli permise di dedicarsi a questa aspirazione libero da problemi finanziari.

Per il suo stile di scrittura coinvolgente, Kierkegaard si può definire un filosofo insolito: iniziando con una lunga dissertazione, arriva infine a proporre una storia che ne rivela il punto essenziale. Queste memorabili parabole, dalle trame condensate, dalle caratterizzazioni piuttosto semplici e che sfociano in conclusioni inaspettate, non si limitano a spiegare le sue idee, ma indicano una via verso l’illuminazione morale o spirituale. Kierkegaard pensava che si potesse capire qualcosa solo vivendola. In questo senso, è paragonabile a un altro grande narratore di parabole della storia, Gesù.

Mentre i suoi testi filosofici vengono studiati soprattutto nelle università, intorno alle sue parabole è nata una tradizione orale popolare. Questo è riscontrabile soprattutto in Danimarca, dove è riconosciuto come il pensatore più importante che quella nazione abbia mai prodotto. Secondo Thomas C. Oden, curatore delle Parabole di Kierkegaard (Princeton University Press, 1978), «il pensiero di Kierkegaard è stato tenuto vivo nella memoria comune più dalle sue parabole che da qualsiasi altra forma della sua produzione».

Søren Kierkegaard, Teologo, filosofo e scrittore danese. Pubblico dominio

CONTRO IL DETERMINISMO

Kierkegaard definì la propria posizione intellettuale attaccando il filosofo tedesco G.W.F. Hegel – che esercitò grande influenza su Karl Marx – il quale pensava che tutta la Storia si stesse muovendo verso un obiettivo perfetto rappresentato dal moderno Stato prussiano. Lo stile di scrittura hegeliano era difficile e rifletteva il suo metodo astratto e logico. Mentre scriveva dell’influenza di dittatori come Giulio Cesare e Napoleone, che definiva «individui storici del mondo», sosteneva che le persone comuni non avevano alcun controllo sugli eventi. Il massimo che potevano fare era comprendere la verità oggettiva su dove la società li stava inevitabilmente conducendo. Hegel, come Marx, era un determinista storico.

Kierkegaard si oppose: «quale persona sana di mente potrebbe mai credere in una cosa del genere?». La visione scientifica che si stava affermando in quell’epoca era a favore della mera oggettività. Ma un simile ideale aveva un significato dal punto di vista individuale? Era un obiettivo desiderabile o addirittura possibile? In Briciole filosofiche Kierkegaard scrisse: «La verità oggettiva in quanto tale non è affatto sufficiente a stabilire che chi la pronuncia sia sano di mente; al contrario, può persino tradire il fatto che sia pazzo, sebbene quello che dice può essere del tutto vero».

Questa idea è chiarita meglio in una splendida parabola. Kierkegaard parla di un paziente scappato da un manicomio che, per evitare di essere riconosciuto, decide di dire solo ciò che è oggettivamente vero. Camminando, raccoglie una palla e la mette in tasca. La forma della palla gli ricorda la Terra e siccome a ogni passo che fa la palla lo colpisce, lui dice: «Bang, la Terra è rotonda». Arrivato in città, vuole convincere un amico che non è pazzo, così ripete questa frase. Ma proprio per il modo in cui continua a ripeterla, viene identificato come il pazzo in fuga. Inoltre, per curarlo non è neanche necessario convincerlo che la terra è piatta (visto che la sua affermazione è vera).

Quello che sostiene Kierkegaard non è che non esista una verità oggettiva – nozione oggi comune – ma che i fatti oggettivi sono legati all’esperienza personale. Imporre l’oggettività agli altri in nome della Storia o della scienza è un po’ come incatenare persone sane di mente in un manicomio gestito da un pazzo.

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Kierkegaard appartiene al mondo degli scrittori che sacrificano tutto per la propria arte: dedicò ogni sua energia alla scrittura di decine di libri e saggi, concentrata in poco più di una decina di anni. Nell’ottobre del 1855, nel pieno dell’attività, mentre rientrava dall’aver ritirato in banca quel che restava dell’eredità paterna, ha un malore e cade per strada. Durante il ricovero in ospedale, mentre deperiva rapidamente, espresse il rammarico di non essersi sposato e di non aver avuto una famiglia. Morì un mese dopo, all’età di quarantadue anni.

Solo nel XX secolo i suoi scritti vennero apprezzati, arrivando perfino a parlare di Kierkegaard Renaissance, cioè di rinascita degli studi kierkegaardiani. Alcuni filosofi, considerandolo un precursore, lo hanno assimilato alla scuola di pensiero “esistenziale”. Il termine, in effetti, era stato coniato dal teologo danese per indicare l’importanza del «soggetto eticamente esistente», ma per Kierkegaard la vita religiosa rappresentava lo stadio più alto dell’esistenza umana: quasi tutto quello che scrisse è ispirato e diretto a questo fine. Atei francesi come Jean-Paul Sartre hanno tuttavia isolato alcuni suoi concetti, ignorandone altri.

Riassumendo l’idea di fondo di Sartre, egli sostiene che le persone conducono una vita autentica quando esercitano la libertà di scegliere, e le scelte individuali delle persone non sono qualcosa su cui il filosofo francese esprima giudizi morali. Per Kierkegaard, invece, solo alcune scelte portano l’uomo nella giusta direzione, mentre altre conducono alla disperazione e alla confusione; e vivere in modo autentico, in ultima analisi, implica l’abbandono della ragione e un «atto di fede». L’esistenzialismo laico di Sartre è, come molte idee moderne, una versione ridotta di una teoria più antica e profonda.

L’ammirazione di Sartre per la libertà senza limiti ha avuto implicazioni nichilistiche che, nel gettare alle ortiche la spiritualità di Kierkegaard, hanno “liquidato” anche l’etica. La “licenza” che ci si prende in ogni comportamento rappresenta il rovescio della medaglia del determinismo storico, e poiché il vuoto morale implica l’adozione di ideologie alternative che possano riempire questo vuoto, non sorprende che Sartre stesso si sia convertito al marxismo circa dieci anni dopo aver pubblicato L’essere e il nulla. Sebbene questi due paradigmi siano agli antipodi, provocano conseguenze altrettanto negative e condividono lo stesso tono di falsa pietà.

I lettori che si avvicinano direttamente a Kierkegaard superando i diversi livelli di interpretazione, troveranno sicuramente una fonte di saggezza utile per i nostri tempi. Aveva molto da dire, per esempio, sulla malafede, e lo esprime in modo eloquente in una semplice parabola su un illustre saggio che viaggia su una nave insieme a un uomo malvagio:

Quando la nave si trovò in difficoltà, il malvagio levò la voce in preghiera, ma il saggio gli disse: «Taci, amico mio; se il cielo scopre che sei a bordo, la nave affonderà».

Articoli attuali dell'autore

23 maggio 2025

Søren Kierkegaard e la saggezza attraverso parabole