Nel XVIII secolo, cominciarono ad apparire in Europa nuovi movimenti filosofici e sociali, che via via sostituirono i canoni del pensiero dominante. L’opera forse è la migliore rappresentazione di questo cambiamento, poiché durante il periodo classico (1750-1830) passò dall’artificiosità all’autenticità, per poi approfondirsi ulteriormente arrivando a presentare un’immagine più genuina dello spirito umano.

Il compositore tedesco Christoph Willibald Gluck e l’austriaco Wolfgang Amadeus Mozart gettarono le basi per il nuovo stile, abbandonando il genere di musica stravagante e i personaggi fittizzi dell’opera barocca (1600-1750) e puntando invece su forme musicali sobrie e trame semplici e realistiche, per esplorare la complessità delle emozioni umane.

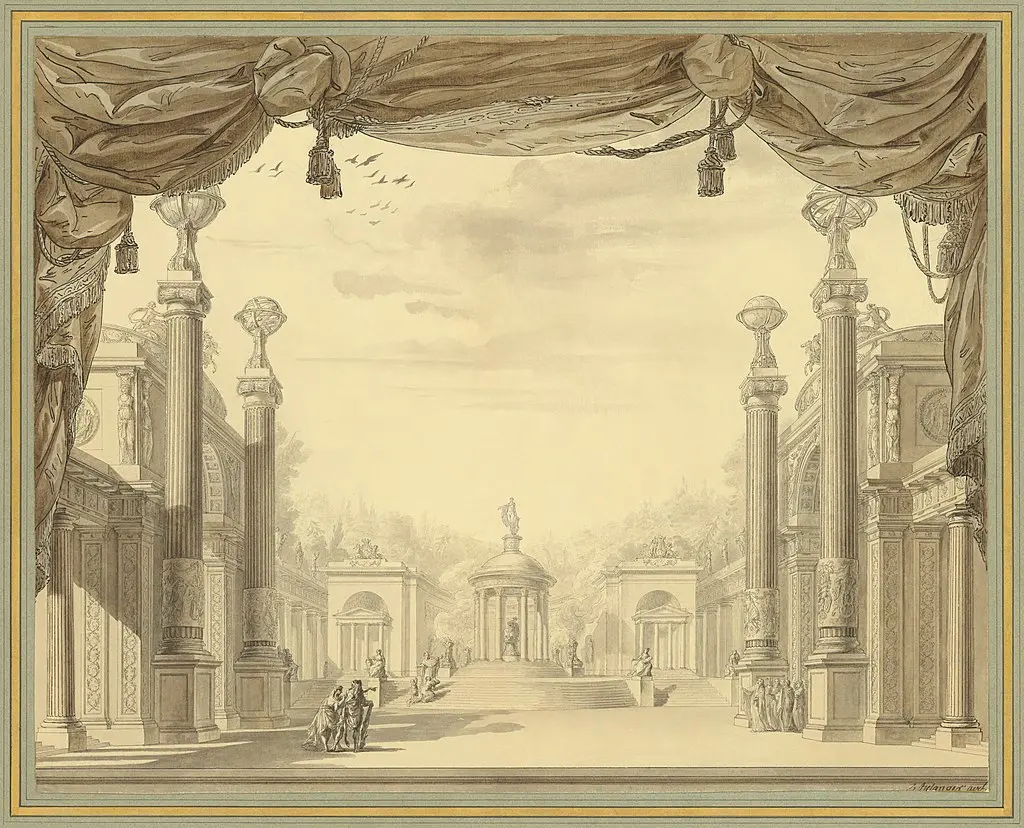

Il periodo classico ha segnato il passaggio dallo stile elaborato ed eccessivamente ornato dell’opera barocca a uno stile più equilibrato e raffinato. Durante il periodo barocco, i cantanti indossavano costumi sfarzosi e cantavano arie fiorite tra scenografie sofisticate, davanti ai quali gli spettatori restavano abbagliati.

Ora, il pubblico voleva identificarsi con i personaggi e questo nuovo interesse portò gli autori a non ricercare più un’esibizione vocale eccessiva, spostando invece l’attenzione sulle emozioni e sulle vicende rappresentate. I compositori intendevano dare evidenza a temi morali, che toccassero i sentimenti, traendo ispirazione dai romanzi inglesi e francesi. Questa trasformazione infuse nuova vita ed espressività all’opera: i recitativi divennero più musicali e le arie più espressive, con esibizioni d’insieme che mettevano in risalto l’interazione tra i personaggi.

C.W. Gluck (1714–1787) è stato uno dei principali riformatori dell’opera lirica. Mentre il periodo barocco era caratterizzato da forme di spettacolo che mettevano in mostra arie pirotecniche e abilità tecniche dei cantanti, Gluck enfatizzava l’impatto emotivo della trama attraverso una musica semplice che trasmetteva sentimenti nobili; rese il recitativo più musicale e diede maggiore importanza all’orchestra come accompagnamento alla storia drammatica.

Ispirato dalle opere del compositore e teorico della musica francese Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Gluck smantellò le strutture formali e gli ornamenti musicali, basati sugli ideali dell’antichità e utilizzò nuove strutture per trasmettere una piena espressione drammatica, utilizzando melodie e armonie semplici dell’opera comica francese (opéra-comique). Tra tutte le numerose opere da lui composte, Orfeo ed Euridice (1762) segna una pietra miliare. Diversi compositori hanno riproposto il mito classico di Orfeo, ma nessuno è paragonabile alla versione di Gluck: insieme al librettista Ranieri de’ Calzabigi hanno saputo armonizzare parole e musica in modo naturale e fluido, sviluppando il ruolo dell’orchestra come accompagnamento drammatico a recitativi, arie, cori e danze.

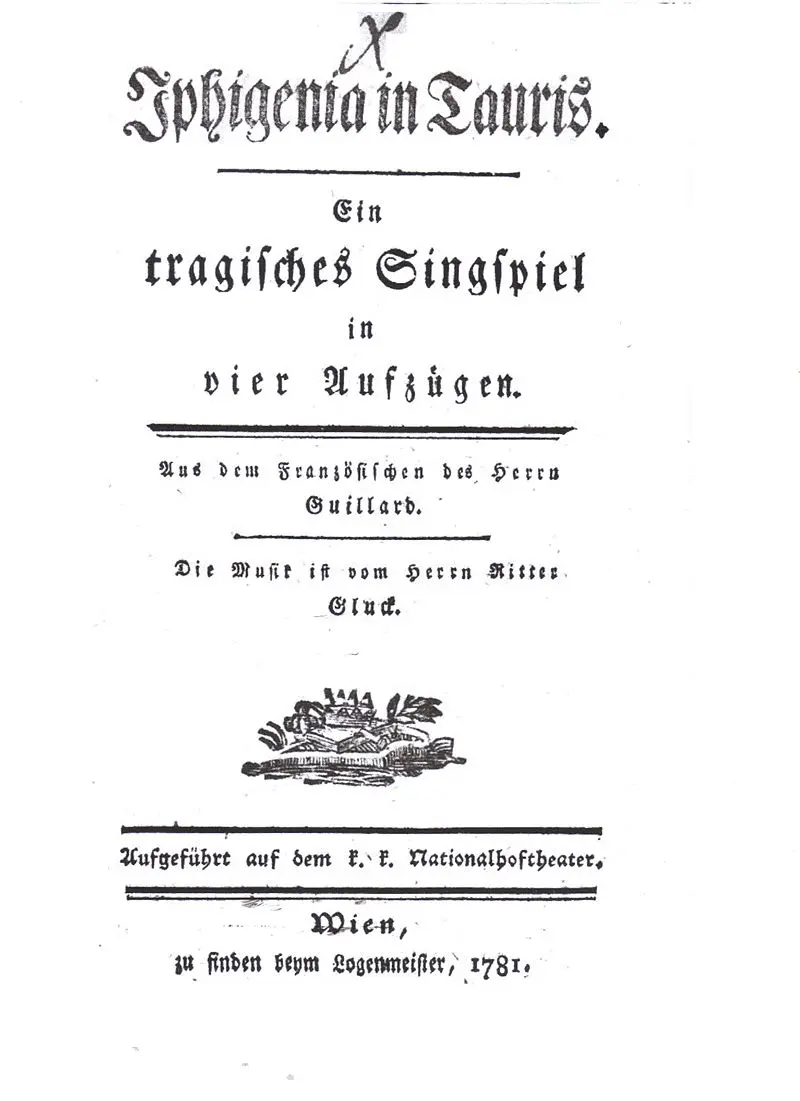

Le innovazioni di Gluck, formulate nella prefazione di Alceste (1767) e illustrate in Orfeo ed Euridice, sono presenti anche in Ifigenia in Aulide (1774) e Ifigenia in Tauride (1779). In entrambe le opere il compositore ripropone la propria visione dell’opera seria e ne rivitalizza il potenziale drammatico.

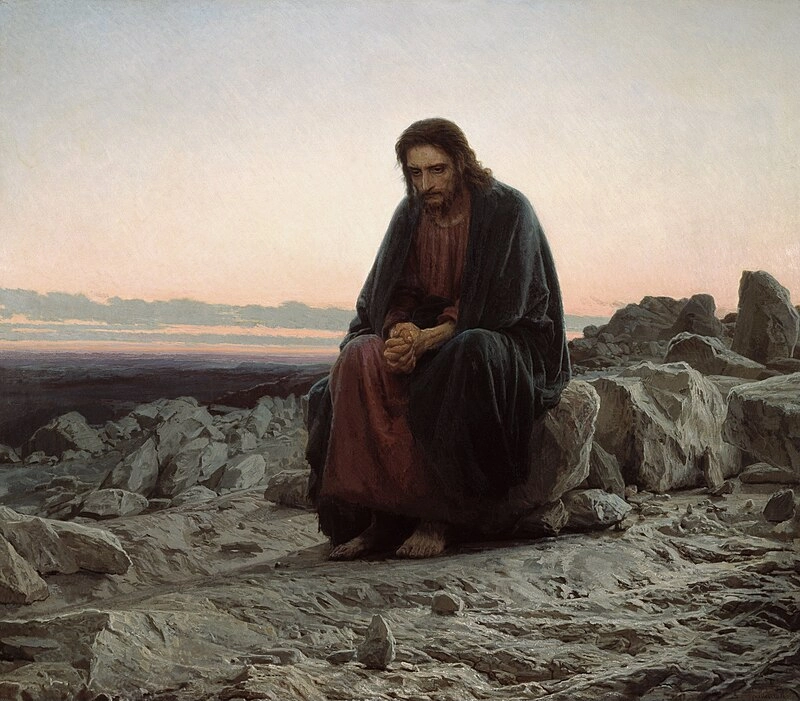

Mentre Gluck gettò le basi per l’opera classica, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) portò il genere a nuovi livelli, esplorando le complessità delle emozioni umane attraverso una musica elegante. Grazie alla sua musica, l’opera poteva esprimere le profondità dell’anima.

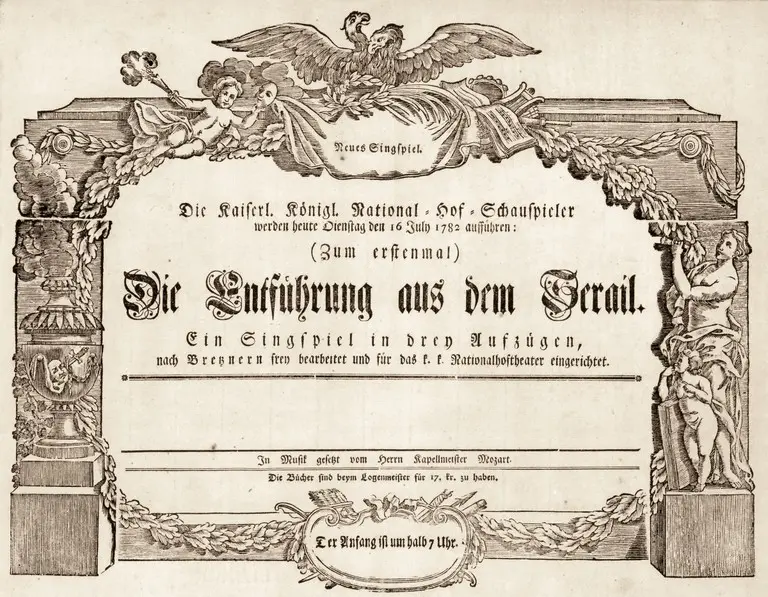

Analogamente a Gluck, Mozart compose secondo lo stile italiano, nei generi dell’opera seria e dell’opera buffa, aggiungendo altresì a queste composizioni una dimensione sinfonica che le distingueva dalle altre opere classiche. Tra le sue grandi opere in stile tedesco si ritrova inoltre lo Singspiel, un genere di dramma musicale caratterizzato dall’alternanza di parti recitate e parti cantate. Nelle sue composizioni singspiel mescolò elementi seri con canzoni popolari e trame pantomimiche.

Sia nelle sue opere italiane che in quelle tedesche, Mozart esplorò la gamma emotiva dei suoi personaggi operistici, scrivendo molte splendide arie, numeri d’insieme e recitativi orchestrati per sviluppare l’azione drammatica. Il ratto dal serraglio (Die Entführung aus dem Serail, 1782) fu il primo singspiel completo di Mozart. Qui il compositore ha attinto a molti stili operistici. Alcune arie cantate dai personaggi secondari dell’opera ricordavano le melodie popolari delle opere comiche francesi e inglesi, mentre l’eroina cantava in pieno stile opera seria e gli ensemble combinavano commedia e pathos in modo tipicamente mozartiano.

Le ultime opere di Mozart descrivono sfumature più profonde delle passioni e l’interazione delle relazioni. Nessun compositore dopo Monteverdi era riuscito a trasmettere tutto questo in modo così chiaro. Mozart, insieme al librettista Lorenzo Da Ponte, scrisse tre opere che rimangono ineguagliabili per la loro qualità musicale e profondità emotiva: Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787) e Così fan tutte (1790). La bellezza della musica di Mozart era pari alla brillantezza della sua orchestrazione, della scrittura vocale e delle strutture complessive. Sebbene la complessità della musica inizialmente sconcertasse la società viennese, il pubblico imparò ad apprezzare il modo in cui i personaggi delle sue opere erano disegnati, con tanta precisione e umanità da esplorare ogni singola emozione. L’opera deliziava il pubblico per la capacità di esprimere le emozioni nei duetti, nei trii e negli ensemble, in particolare nei finali orchestrali, che sono parte integrante dello svolgimento della narrazione.

Mentre altri compositori come Joseph Haydn e Antonio Salieri componevano opere liriche destinate per lo più all’intrattenimento popolare, Gluck e Mozart ne dettarono il tono. Mentre Gluck componeva utilizzando melodie semplici ed emozioni naturali, Mozart ampliò questa tendenza dando priorità alle esperienze umane piuttosto che alle divinità mitologiche e concentrandosi su uno stile più drammatico, pur mantenendo la leggerezza.