Mentre osserva i nipoti di undici e dieci anni persi nei propri smartphone, Mohamed Elmasry, professore emerito di ingegneria informatica all’Università di Waterloo, formula una domanda banale: qual è un terzo di nove? Invece di fermarsi a ragionare, i piccoli sfoderano subito le app della calcolatrice. Subito dopo un viaggio familiare a Cuba, lo studioso sollecita il nome della capitale dell’isola. Di nuovo, le dita corrono sui device per interrogare Google, ignorando il ricordo vivo dell’esperienza condivisa.

In un’epoca in cui il 60% della popolazione mondiale — e il 97% dei giovani sotto i 30 anni — consulta lo smartphone quotidianamente, i circuiti digitali estendono il pensiero umano in modo subdolo, ma a caro prezzo. L’esternalizzazione cognitiva, quell’abitudine a delegare a sistemi esterni la raccolta di informazioni, accresce infatti il rischio di un declino mentale insidioso. Basti pensare all’uso routinario del Gps, che erode la memoria spaziale e limita l’orientamento autonomo. E con applicazioni di intelligenza artificiale come ChatGpt ormai domestiche — il 55% degli americani le adopera abitualmente — studi recenti denunciano un deterioramento del pensiero critico, una dipendenza cronica e una pigrizia decisionale che si insinuano piano piano.

Gli studiosi, del resto, esortano a privilegiare le doti innate, irriproducibili dalle macchine. Lo stesso professor Elmasry chiarisce che i piccoli non sono stupidi: il vero nodo è la mancata attivazione della mente autentica. Questa generazione si affida ad app e motori di ricerca come Google, eludendo ogni ragionamento autonomo. Proprio come muscoli in disuso, le risorse cognitive si atrofizzano quando i device pensano al posto proprio. Emblematico, in tal senso, risulta l’«effetto Google», o amnesia digitale, emerso da uno studio del 2011 alla Columbia University. Il ricercatore Betsy Sparrow e i suoi colleghi hanno constatato che i dati reperibili online si dimenticano con facilità, mentre si rammenta meglio ciò che pare introvabile sul web e soprattutto dove scovarlo, non il contenuto in sé. Una ricerca del 2021 conferma il quadro: chi ricorre a Google registra prestazioni inferiori nei test di apprendimento e memoria, alimentando illusioni di competenza che scoraggiano l’interiorizzazione profonda.

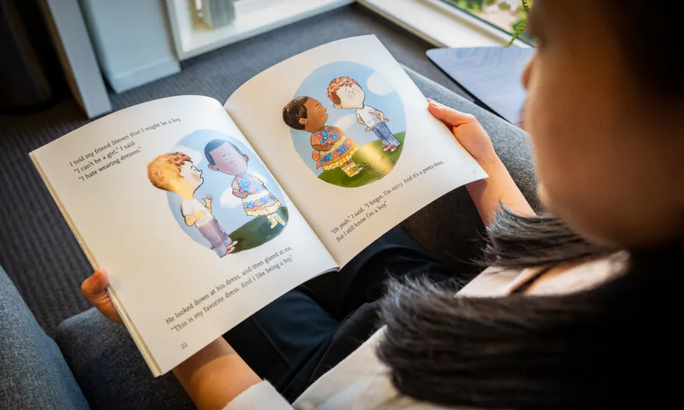

Ma non basta l’uso attivo: anche la mera presenza di un device nuoce, come rileva uno studio pubblicato sul Journal of the Association for Consumer Research. Uno smartphone spento assorbe risorse mentali, riducendo la capacità cognitiva e distraendo dalla concentrazione sul momento. Peggio ancora, l’uso smodato mina l’intelligenza sociale, quei tratti essenziali che definiscono l’umano. Negli Usa, per esempio, i bambini tra gli otto e i dodici anni trascorrono quattro ore e mezzo al giorno davanti agli schermi, mentre gli adolescenti ne accumulano nove. Il 44% dei teenager patisce ansia senza il telefono in tasca, e il 39% avverte solitudine. Questo eccesso erode le interazioni quotidiane e l’intelligenza emotiva, evocando sintomi simili all’autismo in misura proporzionale alla durata dell’esposizione.

Questi numeri riflettono un dramma quotidiano, come denuncia Jason Liu, medico e neuroscienziato, presidente dell’Istituto internazionale di scienze mente-corpo. Nei suoi pazienti immersi nel virtuale, osserva anomalie preoccupanti: un eloquio robotico, emozioni represse, contatti visivi evasi e legami fragili che si spezzano facilmente. Molti sfociano in un disturbo da deficit di attenzione/iperattività (Adhd), con reazioni di distacco e una vulnerabilità accentuata. Uno studio pubblicato su Jama, che ha seguito 3 mila adolescenti per 24 mesi, lega proprio l’uso frequente di media digitali a un rischio maggiore di Adhd. Dal 1998, del resto, il «paradosso di internet» avverte di un pericolo simile: una rete pensata come strumento sociale finisce per isolare. Ricerche su 73 famiglie confermano un calo nella comunicazione familiare, cerchie relazionali ristrette e una depressione accresciuta. Un follow-up triennale ha attenuato i danni tra gli estroversi, ma non tra gli introversi, confermando quanto conti il contesto personale. I ricercatori, in questo senso, sottolineano l’importanza dei legami faccia a faccia per forgiare connessioni autentiche; gli strumenti digitali, al contrario, fomentano una superficialità che offusca i segnali sociali più sottili. Esperimenti come quello sul contagio emotivo su Facebook — che ha manipolato i feed di 700 mila utenti — dimostrano, inoltre, come la tecnologia plasmi comportamenti prevedibili, quasi come risposte programmate in un copione rigido.

L’intelligenza artificiale affascina, certo, ma impallidisce dinanzi alla complessità della mente umana. Kathy Hirsh-Pasek, psicologa alla Temple University, la definisce nientemeno che un algoritmo predittivo di parole, non un vero pensatore. Il cervello, al contrario, evolve intrecciando ambiente ed esperienze in una rete di 100 miliardi di neuroni uniti da 100 trilioni di sinapsi, nutrito da significato, emozione e socialità: elementi del tutto ignoti ai sistemi informatici. L’intelligenza artificiale sintetizza i dati che le si forniscono, ma non innova, e manca di quelle intuizioni emotive che rendono unica la condizione umana. Aspetti come l’ispirazione, poi, trascendono la scienza attuale, radicandosi in sfere superiori e misteriose. Lampi geniali ne sono la prova più luminosa: Archimede, immerso nella vasca, formula il principio di galleggiamento gridando «Eureka!». Einstein, durante una pausa, immagina fulmini per dar vita alla relatività ristretta. Eppure, gli iperstimoli moderni soffocano proprio la creatività: la noia, assente in un mondo iperconnesso, risulta essenziale per far sbocciare idee nuove e dirompenti. Fortunatamente, esistono contromisure efficaci per rivitalizzare queste doti innate e riconquistare un equilibrio perduto. Tra esse spicca il «digiuno dagli schermi», che concentra la mente: ragazzini di prima media, dopo cinque giorni in natura senza device, decifrano meglio le emozioni facciali altrui. Non meno potenti, i limiti moderati — come 30 minuti di social al giorno per due settimane — calano le dipendenze, migliorano il sonno e rafforzano le relazioni interpersonali. Gli studiosi indicano l’equilibrio come chiave di volta; piccoli trucchi, del resto, come spegnere le notifiche o passare alla modalità grigia, riducono drasticamente i tempi davanti allo schermo.

Mentre l’intelligenza artificiale e il metaverso accelerano a ritmi vertiginosi, il neuroscienziato Jason Liu intravede opportunità straordinarie: potenziare l’essenza umana anziché intaccarla. Secondo il ricercatore, la nostra specie possiede per natura un cervello sociale, vero pilastro del vivere collettivo; sminuirlo equivarrebbe a sabotare le potenzialità stesse della convivenza. Eppure, Liu avverte, fidarsi ciecamente dei circuiti digitali ostacola la ricerca di saperi profondi e misteriosi, per natura inspiegabili. Gli umani, con il loro intreccio di spirito, moralità e un cuore divino che li eleva, rischiano di indebolirsi nell’iperdipendenza, al punto da infettare l’intelligenza artificiale con i vizi più reconditi. La via maestra, allora, resta coltivare la natura umana, ponendo compassione e perdono al centro dei valori guida. Questi valori, infatti, incarnano la vera potenza dell’umanità, le chiavi per un domani in cui la tecnologia asseconda il destino condiviso, senza mai sovrastarlo.

Le informazioni e le opinioni contenute in questo articolo non costituiscono parere medico. Si consiglia di confrontarsi sul tema col proprio medico curante e/o con specialisti qualificati.