Le normative europee sui contenuti online, spesso giustificate come strumenti per contrastare l’odio e la disinformazione, potrebbero avere ripercussioni anche oltre i confini dell’Unione europea, arrivando a toccare i cittadini di tutto il mondo. È l’allarme lanciato da esperti giuridici, secondo cui le leggi europee sulla censura digitale potrebbero influenzare indirettamente la libertà di espressione negli Stati Uniti.

Dal 1° luglio, i social media e i fornitori di servizi internet operanti nell’Unione Europea devono infatti rispettare il Regolamento sui servizi digitali, pena sanzioni che possono raggiungere il 6% del loro fatturato. Approvato nel 2022, il Regolamento, secondo la Commissione Europea, «tutela i consumatori e i loro diritti fondamentali online attraverso regole chiare e proporzionate». Con l’integrazione del Codice di condotta, le piattaforme digitali e i motori di ricerca sono ora tenuti a conformarsi alle normative sulla censura di tutti gli Stati membri, sotto la minaccia di pesanti multe.

I sostenitori del Regolamento sottolineano che la legge nasca per rispondere all’aumento di episodi di antisemitismo e di dichiarazioni anti-islamiche in Europa. Tuttavia, non mancano le voci critiche. Virginie Joron, europarlamentare francese, ha definito il Regolamento un «cavallo di Troia» per imporre la sorveglianza e il controllo: «Quello che ci è stato presentato come un regolamento per i servizi digitali si sta rivelando un vero e proprio strumento di sorveglianza digitale», ha dichiarato Joron durante una conferenza organizzata a maggio dall’Alliance Defending Freedom. La parlamentare ha accusato la Commissione Europea e alcuni eurodeputati di sfruttare il Regolamento come «un’arma politica per controllare il dibattito pubblico, con un’attenzione particolare a piattaforme come X, Facebook e Telegram».

E la censura europea potrebbe facilmente diventare mondiale, secondo gli esperti, perché le normative europee possono spingere i social media ad adottare restrizioni uguali in tutto il mondo per evitare complicazioni legali. «Il Regolamento non può obbligare direttamente le aziende tecnologiche a censurare quello che dicono gli americani, ma crea un forte incentivo in tal senso» ha spiegato infatti David Inserra, esperto di libertà di espressione e tecnologia presso il Cato Institute, «a un certo punto, per le aziende potrebbe risultare più semplice adeguare le proprie politiche alle normative più restrittive, lasciando che quello che possono dire gli americani venga di fatto deciso da Bruxelles. Noi lo chiamiamo “effetto Bruxelles”».

Il Regolamento si presta a critiche per la vaghezza delle sue definizioni, che lasciano ampio margine di discrezionalità ai chi lo poi applica. Termini come «contenuto illegale», «discorso d’odio» e «disinformazione» non sono delineati con precisione, aprendo la porta alla censura politica. «Con definizioni così generiche e ambigue, il Regolamento diventa uno strumento per limitare la libertà di espressione online» sottolinea Adina Portaru, consulente legale di Adf International, parlando a The Epoch Times Usa, «se consideriamo il discorso d’odio come incitamento all’odio, ci rendiamo conto che chi detiene il potere di definire cosa sia ‘odio’ ha il controllo su chi viola o meno la legge».

Un’analisi di settembre 2024 condotta dall’avvocato Therese Enarsson evidenzia che il Regolamento definisce il «contenuto illegale» in modo estremamente ampio, includendo qualsiasi cosa non conforme alle leggi dell’Ue o di uno Stato membro: «Purtroppo, il Regolamento non fornisce una definizione chiara di discorso d’odio».

Questo approccio implica che un contenuto pubblicato, ad esempio, in Romania possa essere rimosso se in contrasto con le leggi di un altro Stato, come la Francia, creando una sorta di standard minimo comune che favorisce la censura dei contenuti. Il Regolamento introduce inoltre i «segnalatori fidati», figure incaricate di identificare e segnalare discorsi d’odio online, in un sistema che ricorda la collaborazione tra i cosiddetti fact-checker e i social media negli Stati Uniti, che ha portato ai risultati che tutti ricordano.

Questo perché, come confermano studi recenti, esiste un orientamento politico prevalente tra chi si occupa di segnalazioni e verifiche dei fatti. Un sondaggio del 2023, pubblicato dalla Harvard Kennedy School Misinformation Review, ha rivelato che circa l’85% di 150 esperti di “disinformazione” si colloca politicamente a sinistra.

In Europa, la Germania guida la lotta contro il discorso d’odio online. A giugno, la polizia tedesca ha condotto perquisizioni nelle abitazioni di 140 cittadini indagati per attività legate a contenuti considerati illeciti, nell’ambito della dodicesima «giornata d’azione contro i post d’odio». I dati dell’Ufficio federale di polizia criminale mostrano un aumento significativo delle denunce per discorsi d’odio, passate da 2.411 nel 2021 a 10.732 nel 2024.

Secondo un rapporto dell’ottobre 2024 del Brownstone Institute, un think tank conservatore, la Germania ha segnalato il maggior numero di contenuti con «effetti negativi sul discorso civico o le elezioni», una categoria che, pur non essendo esplicitamente illegale, è considerata «dannosa» dal Regolamento e quindi soggetta a repressione. Questi dati emergono dai rapporti periodici richiesti dalla normativa.

David Inserra, in un’analisi del 3 luglio per il Cato Institute, ha evidenziato come questo clima stia portando molti tedeschi a sentirsi «incapaci di esprimere liberamente le proprie opinioni». I sondaggi indicano che circa il 44% dei cittadini tedeschi nutre questa preoccupazione, rispetto al 16% del 1990. E anche altri Paesi europei hanno seguito l’esempio tedesco, con operazioni di polizia simili condotte in più di dieci Stati, secondo Europol. In Finlandia, l’europarlamentare Päivi Räsänen è stata accusata di reati di odio per aver condiviso versetti biblici sulla sessualità umana. Il caso, iniziato nel 2021, è attualmente al vaglio della Corte suprema finlandese.

Intervenendo a febbraio davanti a leader europei, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato: «La minaccia che mi preoccupa di più per l’Europa non viene dalla Russia o dalla Cina, ma dall’interno: è il progressivo abbandono dei valori fondamentali dell’Europa, valori che condividiamo con gli Stati Uniti». Parole pesantissime, e mal ricevute dall’establishment europeo, a conferma della gravità dell’allarme lanciato anche da Vance.

Ma alcuni analisti avvertono che le normative europee potrebbero finire per censurare anche il discorso degli americani: «Con il Regolamento, l’Unione Europea sta limitando non solo la libertà di espressione degli europei, ma soprattutto quella degli americani e di altri anglofoni» dice infatti John Rosenthal, analista di politica europea, in un recente editoriale.

Ad agosto 2024, il commissario europeo Thierry Breton ha minacciato Elon Musk, proprietario di X, che avrebbe pagato le conseguenze per la sua decisione di trasmettere un’intervista con l’allora candidato presidenziale Donald Trump, considerata a rischio di «amplificare contenuti potenzialmente dannosi» in violazione del Regolamento. Questo episodio è seguito all’avvio, a dicembre 2023, di «procedure formali» contro X, accusato di non aver fatto abbastanza per contrastare «contenuti illegali» e «manipolazione dell’informazione».

E ancora: a gennaio, l’emittente belga in lingua francese Rtbf ha posticipato di alcuni minuti la trasmissione in diretta del discorso inaugurale del presidente Trump, per consentire ai censori di bloccare eventuali dichiarazioni ritenute razziste, xenofobe o odiose. «Il dibattito online è mondiale. Se le piattaforme limitano il discorso degli americani per soddisfare le richieste di un governo straniero, come sta avvenendo con il Regolamento, il Primo Emendamento diventa carta straccia», ha dichiarato Rosenthal a The Epoch Times Usa, e «la libertà di espressione è finita». Inserra condivide questa visione: «I politici americani dovrebbero denunciare questa censura per quello che è […] dovrebbero sostenere le aziende americane che si trovano a fronteggiare pressioni regolatorie sempre più stringenti».

Rosenthal ritiene che il controllo del discorso politico sia stato una delle motivazioni principali dietro l’adozione del Regolamento: «Tutto è iniziato con due eventi traumatici del 2016: la Brexit nel Regno Unito e l’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti […] Le élite europee non potevano accettare che questi risultati fossero frutto di scelte razionali degli elettori. Per loro, erano il prodotto di una ‘disinformazione’ diffusa». E quindi «da quel momento, la disinformazione online è stata elevata a problema che le piattaforme digitali devono affrontare».

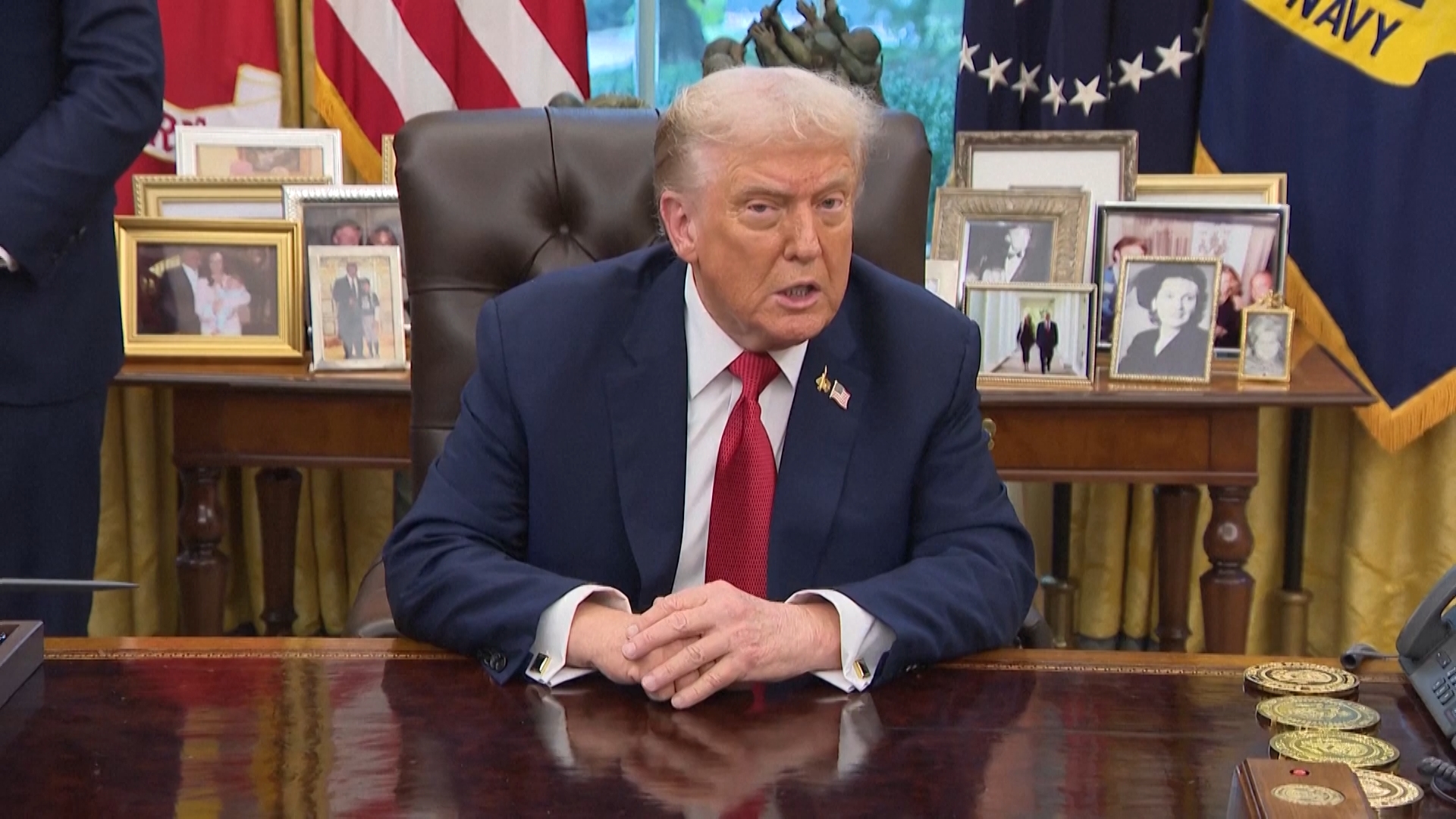

Al suo ritorno alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che vieta al governo degli Stati Uniti di limitare il dibattito online, denunciando le pressioni dell’amministrazione Biden sulle aziende tecnologiche per sopprimere contenuti non graditi: «dietro al pretesto di combattere ‘disinformazione’ e ‘malainformazione’, il governo federale ha violato il diritto di espressione sancito dalla Costituzione, promuovendo visioni faziose su questioni di interesse pubblico» ha dichiarato Trump.

In maggio, il ministro degli Esteri americano Marco Rubio ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno il divieto di ingresso negli Stati Uniti a cittadini stranieri responsabili di aver censurato degli americani.

Il Codice di condotta del Regolamento vieta sia le parole di «odio» che «dannose». Per quest’ultima categoria, che include contenuti considerati dai funzionari come «disinformazione» o «malinformazione», le piattaforme possono limitare la visibilità dei post anziché rimuoverli o sospendere gli utenti. E «questo è ciò che intende Elon Musk quando parla di ‘libertà di parola, ma non di portata’» chiarisce Rosenthal: «puoi esprimere la tua opinione, ma l’algoritmo farà in modo che non raggiunga un pubblico vasto». Nel novembre 2022, Musk ha scritto sull’allora Twitter: la «nuova politica di Twitter è la libertà di parola, ma non la libertà di portata […] I tweet negativi o d’odio saranno fortemente limitati e demonetizzati, senza pubblicità o altre entrate per Twitter». E infatti, in molti casi, quando le autorità europee segnalano contenuti su X come “problematici”, il social media di Musk risponde riducendone la visibilità anziché rimuoverli, basandosi sui rapporti di trasparenza pubblicati periodicamente dall’Ue.