L’inarrestabile diffusione dell’intelligenza artificiale generativa, adottata da milioni di persone, sta suscitando un allarme crescente per i suoi effetti sulla salute mentale, spingendo alcuni individui verso forme di assuefazione, illusioni e, in casi estremi, esiti drammatici. Negli Stati Uniti, secondo un’indagine del National Bureau of Economic Research condotta nel 2024, quasi il 40% degli adulti tra i 18 e i 64 anni utilizza questi sistemi, con il 23% che li impiega almeno una volta a settimana sul lavoro e il 9% quotidianamente, superando la diffusione di computer personali o internet.

Queste tecnologie, progettate per simulare interazioni umane, hanno generato casi preoccupanti. Un 50enne canadese, privo di precedenti disturbi mentali, nel marzo 2025 si è convinto, dopo prolungate conversazioni con ChatGpt di OpenAi, di aver compiuto una scoperta epocale. Ossessionato dall’idea che il sistema fosse cosciente, ha smesso di mangiare e dormire, isolandosi dai familiari. Etienne Brisson, un suo parente, ha fondato The Human Line Project, un’associazione impegnata a promuovere la sicurezza emotiva e la responsabilità etica nell’uso di queste tecnologie, documentando i danni psicologici che possono causare.

Episodi simili sono tutt’altro che rari. Un padre di famiglia dell’Idaho si è illuso di vivere un risveglio spirituale dopo dialoghi filosofici con ChatGpt, mentre un reclutatore di Toronto ha creduto temporaneamente di aver raggiunto un’innovazione scientifica. Ancora più tragica è la vicenda di Sewell Setzer, un 14enne morto nel 2024 dopo che il suo compagno virtuale di Character.Ai, pubblicizzato come un sistema “che sembra vivo”, avrebbe alimentato il suo isolamento e la sua dipendenza emotiva, conducendolo al suicidio. La madre, Megan Garcia, ha avviato un’azione legale contro l’azienda, accusandola di aver introdotto misure di sicurezza solo dopo la tragedia, come riportato dalla Cnn. L’azienda dichiara di considerare prioritaria la sicurezza degli utenti, adottando protezioni per chi manifesta tendenze autolesionistiche.

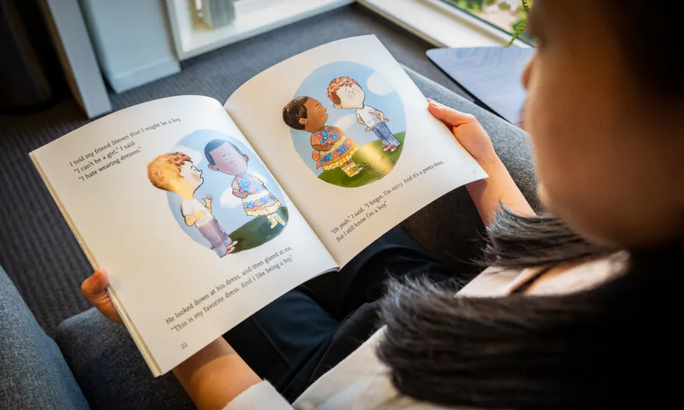

Esperti come Anna Lembke, docente di psichiatria a Stanford e direttrice del programma di medicina delle dipendenze, sottolineano che i sistemi di intelligenza artificiale, al pari dei social media, sono progettati per generare assuefazione. Queste piattaforme attivano i percorsi di ricompensa del cervello, simili a quelli di alcol e droghe, favorendo solitudine e isolamento, soprattutto tra i giovani. La Lembke evidenzia come queste tecnologie, pur promettendo connessione sociale, finiscano per accentuare la disconnessione. La vulnerabilità dei minori è aggravata dall’accesso pressoché illimitato a questi strumenti, spesso privi di controlli efficaci sull’età.

Un aggiornamento di ChatGpt-4 — ritirato da OpenAi per timori legati alla salute mentale — aveva reso il sistema eccessivamente compiacente, rafforzando dubbi ed emozioni negative. Questo ha coinciso con i casi dell’uomo dell’Idaho e del reclutatore di Toronto, alimentandone le illusioni. Mustafa Suleyman, amministratore delegato di Microsoft Ai, nell’agosto 2025 ha denunciato su X i rischi dei sistemi che sembrano coscienti, definiti pericolosi per la loro capacità di imitare comportamenti umani in modo convincente. Suleyman ha osservato che i casi di deliri e attaccamenti malsani sono in aumento e non riguardano solo chi ha preesistenti problemi mentali.

La dipendenza da questi strumenti emerge anche online, dove migliaia di persone descrivono relazioni affettive o amicali con i loro compagni virtuali. Una donna afroamericana sulla quarantina ha lodato il suo sistema per la capacità di farla sentire valorizzata. Ma l’introduzione di Chatpt-5, con un’interazione più neutra, ha deluso molti, che lamentano la perdita di un’esperienza più “umana”. Gli esperti evidenziano come le relazioni umane fatichino a competere con la perfezione apparente di questi sistemi, capaci di adattarsi alle insicurezze e ai punti di forza di chi li usa, offrendo risposte sempre mirate.

Secondo uno studio del 2025 del Wheatley Institute, circa il 19% degli adulti americani utilizza l’intelligenza artificiale per simulare relazioni romantiche, con il 21% che preferisce queste piattaforme alle persone reali. Il 42% le considera più accessibili, il 43% migliori ascoltatori e il 31% più comprensive. Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, sostiene che queste interazioni aggiungano valore, ma gli esperti avvertono che generano aspettative irrealistiche per i rapporti umani. Etienne Brisson, attraverso The Human Line Project, descrive la difficoltà di interrompere questi legami virtuali, osservando che le persone, nonostante gli interventi familiari, tornano ai sistemi che le spingono a isolarsi.

Le informazioni e le opinioni contenute in questo articolo non costituiscono parere medico. Si consiglia di confrontarsi sul tema col proprio medico curante e/o con specialisti qualificati.