«Perché devo studiare la Storia?». Ogni studente a un certo punto si pone questa domanda. E se non riceve una risposta soddisfacente, l’interrogativo potrebbe accompagnarlo per tutta la vita. Molti adulti si pongono la stessa domanda: lunghi elenchi di date e re possono frastornare, soprattutto se i fatti non sono collegati a una comprensione generale dell’importanza della Storia. Lo studio di questa materia non cura le malattie, non costruisce grattacieli né automobili migliori (almeno non direttamente). A cosa serve nel mondo reale?

Studiare la Storia ci libera da una delle tirannie più crudeli che possiamo sperimentare: quella del momento presente. Liberarsi da questa tirannia significa avere la visione indispensabile per capire il mondo e viverci con uno scopo, con intenzionalità e serenità. Con una conoscenza approfondita del passato si dispone di un timone saldo nel mare della vita e si può navigare senza essere sballottati dai venti del cambiamento o dalla corrente del pensiero predominante.

Ma che cos’è la “tirannia del presente”? Lo storico Steve Weidenkopf l’ha descritta così: «La società moderna è consumata dall’immediatezza e rifiuta il passato». Chi vive sotto la tirannia del presente quindi dà priorità a quanto sta accadendo ora, relegando tutto il resto nel proverbiale “cestino della spazzatura”. Gli eventi passati sono guardati con disprezzo o ignorati del tutto.

Ma, come ha osservato Weidenkopf, questa ossessione per il presente «rende l’uomo moderno schiavo in una struttura che egli stesso ha creato e che impedisce di imparare dal passato e plasmare il futuro». Immergersi nel flusso degli eventi attuali tende a cancellare la memoria del passato insieme a qualsiasi desiderio di autoriflessione, che fa sempre riferimento al passato. Inoltre, il vortice di notizie spesso domina i nostri pensieri, scuotendo le nostre emozioni qua e là, come un gatto che gioca col topo.

Questo eccesso di concentrazione sul presente danneggia la capacità di conoscere noi stessi e la reale situazione del mondo che ci circonda. Scrive Weidenkopf: «Il rifiuto della memoria storica produce una mancanza di contesto storico, che culmina in una mancanza di prospettiva sugli eventi umani». E prosegue: «Pertanto, l’uomo moderno non è in grado di comprendere adeguatamente gli avvenimenti contemporanei non inseriti in un quadro di riferimento storico».

Le conseguenze sono gravi. Weidenkopf sottolinea come questa limitazione di prospettiva porti a comportamenti problematici di ogni tipo, per esempio a giudizi affrettati. La fretta nel lanciare accuse contribuisce a «un discorso negativo in cui ogni parola o azione viene interpretata in modo estremo, producendo commenti sensazionalistici e urlanti per attirare l’attenzione di cittadini schiavi della tirannia del presente». Chiunque abbia trascorso un po’ di tempo sui social riconoscerà questo tipo di commenti e le reazioni estreme che generano.

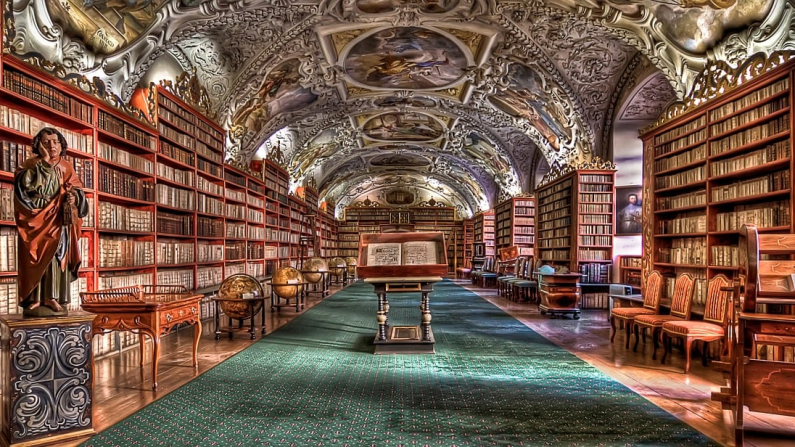

Per contrastare visioni e ideologie esasperate, occorrono prospettive ed equilibrio, e la Storia ci aiuta a formarli; con una solida conoscenza storica non siamo manipolabili tanto facilmente. È come osservare dall’alto di una montagna gli eventi umani che si svolgono “a valle”: si può vedere ogni evento nella giusta dimensione e in relazione al contesto in cui si svolge. Stando sul fondo valle, un particolare personaggio pubblico può apparire come un gigante, o un particolare evento può sembrare apocalittico. Ma se guardati dalla cima della montagna, in relazione ad altre persone e fatti, gli stessi personaggi e avvenimenti assumono le giuste proporzioni, portando a rispondere in modo più equilibrato.

Chi conosce la Storia è libero dal vincolo delle ansie o ossessioni causate dal vivere nella tirannia del presente. Il cittadino con una formazione storica può valutare meglio ideologie, personalità, partiti politici, eventi, guerre e fenomeni dell’attualità. Sarà in grado di resistere alla radicalizzazione rispetto a chi non è informato, poiché una buona conoscenza della Storia permette di riconoscere i fenomeni di estremismo emersi nei secoli, e i reali segnali di pericolo che li caratterizzano. Ma sanno anche valutare quei segnali che non rappresentano una minaccia reale, nonostante altri ne restino influenzati fino perdere la testa: l’isteria di massa non contagerà tanto facilmente una persona di questo tipo.

Seguire la luce della verità richiede attenzione ai particolari. La realtà è complessa e spesso sfugge a risposte semplici e chiare. Come scriveva G.K. Chesterton: «È sempre facile cadere; ci sono infiniti angoli da cui si può cadere, ma solo uno in cui si può stare in piedi». Stare nella verità, quindi, richiede la capacità di fare distinzioni, accettare le sfumature e pensare in modo equilibrato. La Storia ci aiuta in questo processo rivelando le vaste e complesse forze che plasmano il mondo e causano cambiamenti nel tempo.

Ci mostra anche cosa succede quando alcuni iniziano a pensare in modo troppo semplicistico, dimenticando la complessità delle esperienze di vita reale e agendo sulla base di interpretazioni riduttive del mondo. Come sottolinea lo storico Steve Heimler, diffondere una visione del mondo falsa e semplicistica è tipico dei dittatori, ed è basata di solito sulla teoria “noi contro voi”. Un pensiero squilibrato, che manca di sfumature, pur contenendo una parte di verità, porta a una visione del mondo distorta e pericolosa. Dice Heimler: «Abbiamo bisogno di persone in questo mondo che siano capaci di pensare in modo sfumato e complesso, ed è lo studio della Storia che fornirà tale atteggiamento mentale».

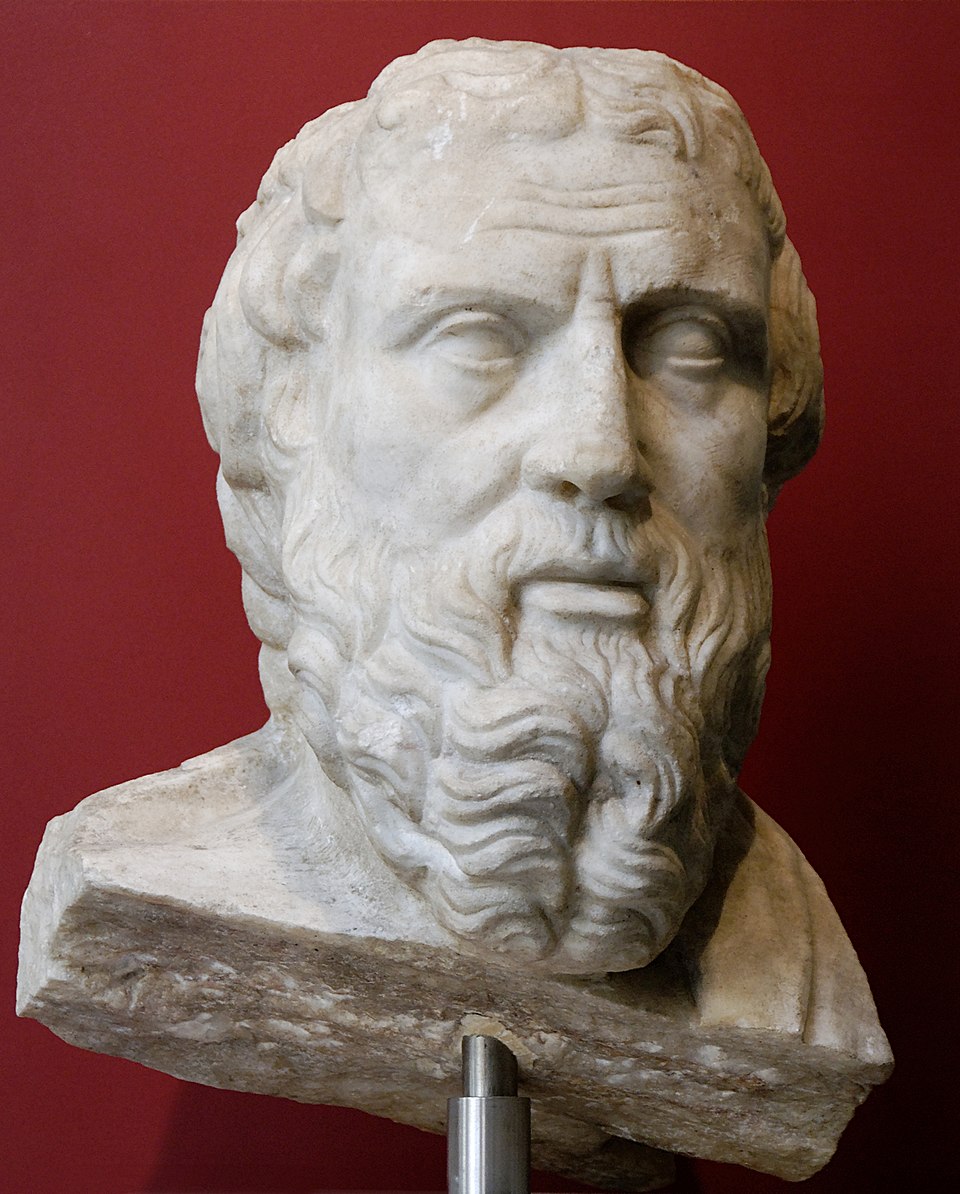

Infine, la comprensione della Storia alimenta uno spirito di umiltà e anche in questo caso è fondamentale la prospettiva: chi studia la Storia vede dispiegarsi davanti a sé il vasto arazzo dei secoli e, da quel punto di vista, si rende conto di quanto sia breve il presente. Una generazione succede all’altra. Omero, più di duemila fa, scriveva nell’Iliade:

Come stirpi di foglie, così quelle degli uomini,

Le foglie il vento le riversa a terra, altre la selva

Fiorente le nutre al tempo di primavera.

Così le stirpi degli uomini: l’una cresce, l’altra declina.

Questa prospettiva ci ricorda la nostra piccolezza rispetto all’enorme movimento della Storia, alle placche tettoniche del tempo. Questa consapevolezza ci libera dalla tirannia del “presente” e dell’“io”. Spinge il nostro sguardo dai titoli dei giornali del momento a cose più permanenti e stabili.

In Historical Thinking and Other Unnatural Acts (Il pensiero storico e altri atti innaturali), lo storico Sam Wineburg sottolinea il legame tra lo studio della Storia e l’apprendimento dell’umiltà:

«Il narcisista vede il mondo, sia il passato che il presente, a sua immagine. Una comprensione storica matura ci insegna a fare il contrario: andare oltre la nostra immagine, andare oltre la nostra breve vita e andare oltre il momento fugace della storia umana in cui siamo nati. La Storia educa (dal latino: conduce verso l’esterno) nel senso più profondo del termine. Tra le materie del programma scolastico laico, è quella che meglio insegna … l’umiltà, di fronte alla nostra limitata capacità di conoscere e il timore reverenziale di fronte alla sua vastità».

Chi vive imprigionato nel presente e nei propri interessi egoistici vede tutto attraverso quell’unica prospettiva. Ma chi ha una profonda conoscenza storica comincia a spazzare via la polvere che offusca la sua visione e vede se stesso come parte di un tutto molto più grande. Il mistero stesso del passato – il modo in cui, nonostante i nostri sforzi per studiarlo e ricavarne tutto il possibile – rimane in qualche modo al di là della nostra comprensione. Quel mistero contribuisce ad approfondire la nostra umiltà perché siamo costretti ad ammettere ciò che non sappiamo.

Dopo tutto, questo è il motivo per cui Socrate era considerato saggio: ammetteva di sapere talmente poco. La Storia testimonia la saggezza di questa consapevolezza.