È una battaglia che attraversa oltre trent’anni di politica italiana, nata ai tempi di Silvio Berlusconi e delle sue crociate contro le toghe politicizzate, quella che il 30 ottobre 2025 è giunta al suo punto di svolta più divisivo. Con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale della Giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio e dal governo guidato da Giorgia Meloni. Hanno votato a favore il centrodestra e Azione; contrari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra; si è astenuta Italia Viva. La riforma, tra le più discusse della legislatura, ridisegna in profondità l’assetto della magistratura e introduce tre pilastri: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura e la creazione di un’Alta Corte disciplinare chiamata a vigilare sui comportamenti dei magistrati. Il testo, approvato senza la maggioranza dei due terzi, dovrà essere sottoposto a referendum confermativo, probabilmente nella primavera 2026.

Per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si tratta di un «traguardo storico», e l’occasione di «avere una giustizia più efficiente e giusta». Sulla stessa linea il vicepremier Antonio Tajani che, durante un punto stampa nel corso della sua visita presso la base militare italiana in Niger, parla di «una riforma al servizio del cittadino, non contro i magistrati».

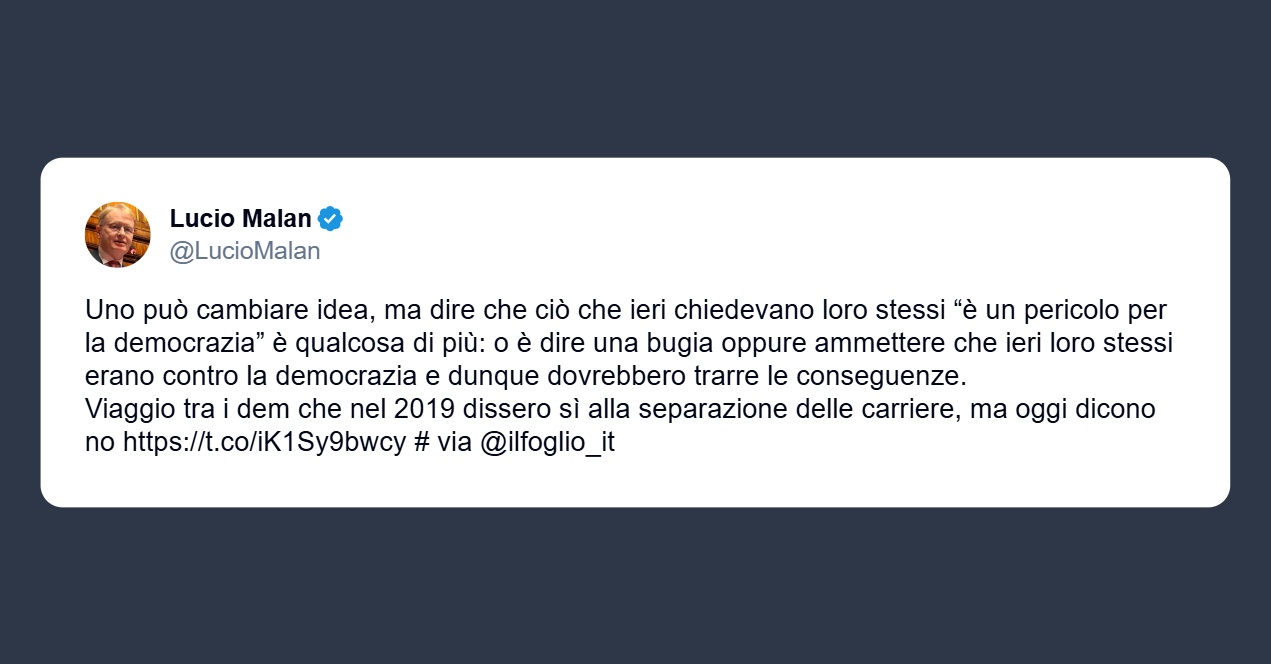

Dall’opposizione, invece, toni durissimi. Per Elly Schlein la riforma «serve solo al Governo per tenersi le mani libere», mentre Avs la definisce come «una svolta autoritaria che non risponde a nessuno dei problemi che affliggono la giustizia in Italia». Giuseppe Conte del Movimento Cinque Stelle, legge nell’operato della maggioranza «un disegno di scardinamento della Costituzione, per “tagliare le unghie” alla magistratura e depotenziarla». Netto anche il giudizio dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), secondo cui questa riforma «altera l’assetto dei poteri disegnato dai costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge». L’Anm è convinta che le novità non rendano la giustizia «più rapida o più efficiente ma più esposta all’influenza dei poteri esterni».

Ma cosa potrebbe cambiare? Il primo punto cardine è la modifica dell’articolo 104 della Costituzione. Pur restando la magistratura «un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», esisteranno due carriere separate, una per i giudici e una per i pubblici ministeri. Chi vorrà intraprendere la professione dovrà scegliere fin dall’inizio quale strada seguire, attraverso concorsi distinti. Già la riforma Cartabia del 2022 aveva introdotto dei paletti, consentendo un solo passaggio di carriera entro 10 anni dalla prima assegnazione; ora, invece, non sarà più possibile alcun ripensamento.

Con la separazione delle carriere, cambia anche la struttura dell’organo di autogoverno delle toghe. Il Consiglio superiore della magistratura verrà sdoppiato: ne verrà istituito uno per la magistratura giudicante, e un altro per quella inquirente. Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica, come avviene già, e avranno come membri di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. La novità più dibattuta riguarda la modalità di selezione dei componenti. Non saranno più eletti, ma estratti a sorte: i membri laici — un terzo del totale — da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune; i membri togati, tra tutti i magistrati che abbiano i requisiti fissati da una futura legge ordinaria. Il mandato durerà 4 anni e i componenti uscenti non potranno partecipare al sorteggio successivo. Entrambi i Csm manterranno la gestione di assunzioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni, ma perderanno i poteri disciplinari, che passeranno a un nuovo organo di garanzia.

L’altra importante novità è infatti l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, che sostituirà l’attuale sezione disciplinare del Csm. L’organo, composto da magistrati e membri laici sorteggiati, sarà competente per i procedimenti disciplinari contro giudici e pubblici ministeri.

In Italia, la giustizia è spesso una macchina “farraginosa”, fatta di tempi anche lunghissimi e un backlog giudiziario – ossia l’insieme dei procedimenti pendenti, in attesa di sentenza – elevato. Prendendo in considerazione i procedimenti civili, il ministero della Giustizia, nella Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2024, segnala che, nonostante alcune riduzioni, la durata media dei processi civili resta elevata; inoltre, se da una parte aumentano le cause avviate, dall’altra le definizioni di quelle già in corso non riescono ancora a compensare pienamente il flusso e l’arretrato.

Secondo un’analisi aggiornata dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (Ocpi) basata anche sui dati ministeriali, dal 2010 al 2024 la durata media dei processi civili conclusi in terzo grado è scesa da circa 8 anni e 2 mesi a 5 anni e 10 mesi. Cause che vanno a rilento comportano inevitabilmente costi elevati, sia per le persone coinvolte che per il sistema giudiziario.

Analizzando le modifiche introdotte nel 2022 dalla riforma Cartabia, si potevano individuare diverse misure atte – almeno in linea teorica – a risolvere queste “piaghe” sistemiche. La digitalizzazione del processo, per esempio, voluta per ridurre tempi morti, snellire passaggi e migliorare l’efficienza degli atti; oppure la modifica del regime di procedibilità, volta a ridurre il numero di procedimenti “automatici”, o ancora le misure alternative al processo – come la messa alla prova o le pene sostitutive – per favorire la flessibilità e accelerare la definizione di determinate controversie, riducendo l’arretrato.

La riforma voluta da Carlo Nordio, invece, sembra concentrarsi soprattutto sull’assetto istituzionale e sull’autogoverno delle toghe, non direttamente sugli strumenti di gestione del carico processuale. In ogni caso, a prescindere dalle misure “bandiera” di questa riforma, il suo impatto sull’intero sistema dipenderà da come saranno scritte le leggi attuative. E, ancora prima, c’è lo scoglio del referendum confermativo che si terrà tra marzo e aprile del prossimo anno.

Intanto, secondo l’Associazione nazionale magistrati, in prima linea contro la nuova riforma, i provvedimenti allo studio del Governo non rendono «la giustizia più rapida o più efficiente». La riforma, dice l’Anm, «non aumenta il numero dei magistrati, che resta tra i più bassi in Europa, né colma le lacune dell’organico amministrativo, e non investe risorse per far funzionare meglio il sistema giustizia ma rischia al contrario di triplicare i costi con lo sdoppiamento del Csm e l’istituzione dell’Alta corte disciplinare».