Uno dei motivi per cui sono un appassionato studioso delle mitologie è che esse rivelano molto dell’attuale psicologia umana. Perché dall’inizio dei tempi la natura umana non è cambiata o, in altre parole, non abbiamo fatto progressi. Come ha affermato il dottor Aseem Malhotra, cardiologo autore di numerose pubblicazioni, in un’intervista a Epoch Times Usa: «Anche se negli ultimi 2.500 anni abbiamo fatto progressi tecnologici non abbiamo fatto progressi psicologici e penso che negli ultimi anni stiamo regredendo psicologicamente».

Non si possono negare i progressi tecnologici e i traguardi esponenziali ma, a cosa servono se non stiamo migliorando psicologicamente come esseri umani, anzi, se forse stiamo regredendo? In realtà, parlare di questa regressione andrebbe oltre la psicologia e includerebbe una dimensione morale: nel nostro mondo moderno c’è stato un aumento del male. Oggi non piace usare vocaboli come “male”, perché suonano assolutistici e giudicanti, diciamo invece frasi come «Questo è inaccettabile». Tuttavia, la regressione umana nel tempo è un tema molto presente nei miti di tutto il mondo: la discesa dell’umanità dall’età dell’oro all’età dell’argento, al bronzo e infine, con il dilagare del male, all’età del ferro. Questo concetto o sue varianti sono comuni alle mitologie greca, romana, indù, norrena (il ciclo del Ragnarok), zoroastriana, buddista (cicli di declino) e azteca.

DECLINO DELL’UMANITÀ NELLE MITOLOGIE

Nel libro Doubt and Certainty, il cosmologo Tony Rothman e il fisico George Sudarshan prendono in esame la versione indù di questo mito: «Ogni ciclo è composto da quattro Ere, ciascuna in degrado rispetto alla precedente. La Quarta Era, che secondo il calendario indiano è la prima, è l’“età dell’oro”, un’epoca beata di prosperità e giustizia in cui il dharma, o dovere o legge, è rispettato. Nella Terza Era solo tre quarti del dharma vengono osservati: gli esseri umani ora conoscono la sofferenza e la morte. Segue la Seconda Era, in cui sulla Terra esiste solo metà del dharma, il male e la sofferenza aumentano e la durata della vita umana si accorcia. Noi, naturalmente, viviamo nell’ultima Era del Male (il Kali Yuga), dove la ricchezza diventa l’unico parametro della virtù, il sesso sostituisce l’amore e le macchine sostituiscono le menti. Alla fine delle Quattro Ere, che durano in totale dodicimila anni divini o quattro milioni 320 mila anni umani, c’è la dissoluzione, una purificazione generale».

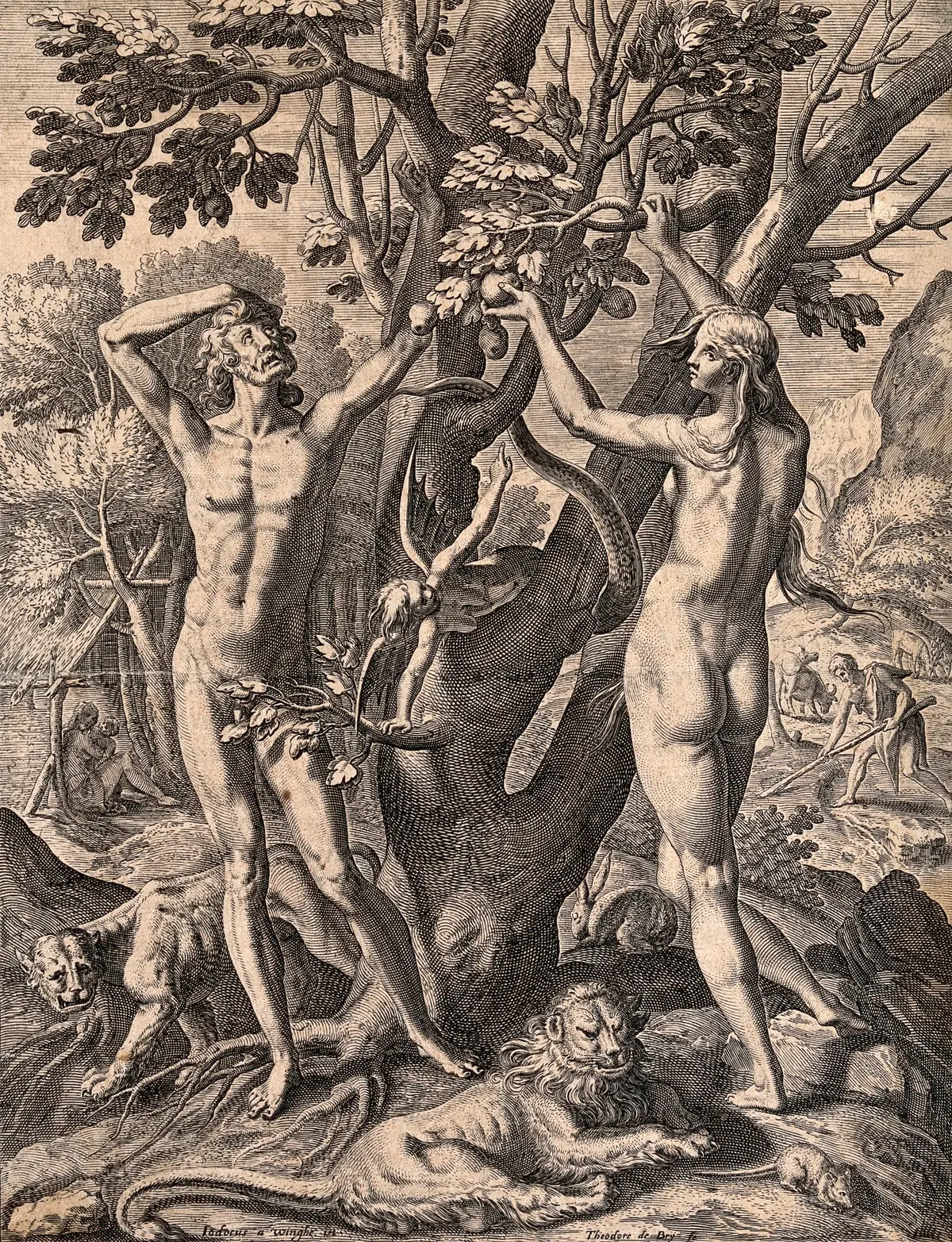

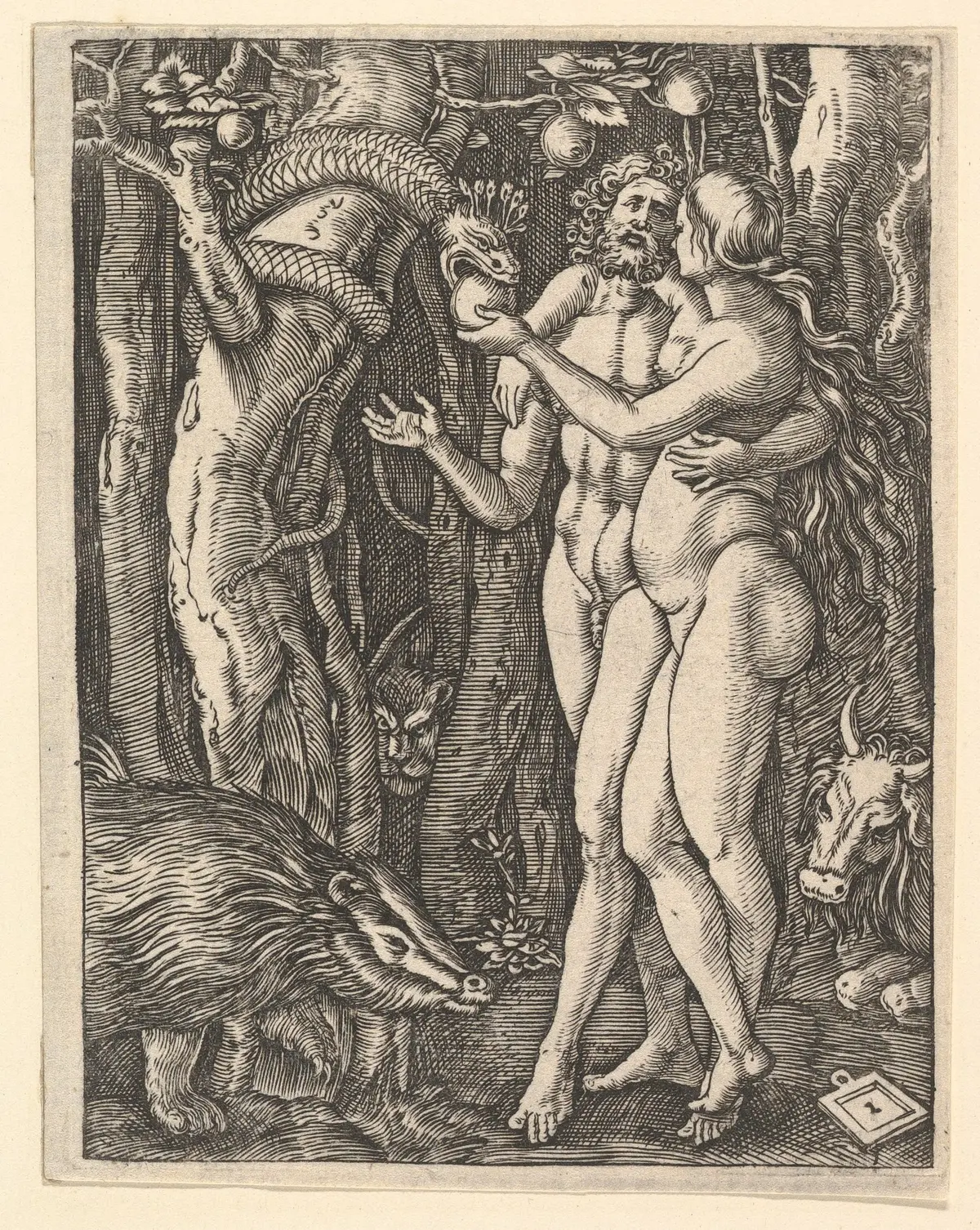

Questo modello di deterioramento morale è comune. La quintessenza e probabilmente il mito più antico di tutti è la caduta di Adamo ed Eva dal Giardino dell’Eden (Genesi 3), tempo in cui le cose erano perfette – fatte, appunto, di oro – mentre ora non lo sono più. Per essere chiari, questi miti contengono verità profonde. Alcuni, come Austin Farrer, alto ecclesiastico della Chiesa d’Inghilterra della metà del XX secolo, distinguono tra letterale e mitologico. Scriveva: «Nella storia antica, Adamo incontra Dio che cammina nel giardino». Sebbene io sia abbastanza disposto a accettare che gli eventi della storia di Adamo ed Eva siano realmente accaduti, che sia letteralmente vero o meno è irrilevante perché la storia è vera nel senso più profondo e risponde a una domanda sulla vera natura dell’esistenza umana. Possiamo credere all’una o all’altra o a entrambe; insistere sulla fattualità è irrilevante: sia la realtà che la finzione ci insegnano qualcosa di importante.

Prima di esaminare la Storia, stabiliamo cosa intendo per problemi o disturbi psicologici o, per usare il gergo corrente, patologie. Ce ne sono molte. Le troviamo continuamente nei notiziari, poiché alcuni crimini o atrocità sono attribuiti all’una o all’altra di esse. Ecco alcune delle più importanti che manifestano mentalità negative: controllo delle reazioni, repressione, accusa, identificazione, sublimazione, rifiuto, proiezione, razionalizzazione, insensibilità, negazione e così via. Tutte queste strategie sono meccanismi di difesa adottati dall’ego per proteggersi dall’esposizione a qualcosa che minaccia o che sembra minacciare la sua sicurezza o esistenza. Ma non tutte le patologie sono uguali, alcune sono peggiori di altre.

Gli eventi biblici nel Giardino dell’Eden identificano tre patologie psicologiche a cui gli esseri umani erano inclini, e lo sono ancora, poiché la natura umana non è cambiata. Esaminiamole in ordine cronologico inverso.

LA COLPA

Adamo ed Eva hanno sbagliato disobbedendo alle esplicite istruzioni di Dio. Adamo incolpa Eva ed Eva incolpa il serpente. Non è colpa loro!

Incolpare altri trasferisce la propria responsabilità: in altre parole, significa che non siamo responsabili delle nostre azioni, la colpa è di qualcun altro. In effetti, si può dire che accusare sia il più endemico, il più pernicioso e il più distruttivo di tutti i vizi psicologici che affliggono l’umanità. È il fulcro di tutto ciò che è negativo dentro di noi. Non c’è da stupirsi, quindi, che provochi tali devastazioni, ed è anche molto difficile da contrastare.

Quando si commette un errore, una risposta onesta sarebbe dire: «Mea culpa», ma questo, purtroppo, è relativamente raro. Studiare il mito ci aiuta a capire quanto sia profondamente radicato questo vizio di incolpare gli altri. Da una prospettiva più ampia, vediamo nazioni che accusano altre nazioni e il rancore può durare secoli. Forse non siamo in grado di impedire alla nostra nazione di farlo, se non quando andiamo alle urne; ma come possiamo, individualmente, smettere di incolpare gli altri? Analizzare a fondo quanto avvenuto nel Giardino dell’Eden, può fare riflettere sul proprio modo di vivere e su una migliore crescita personale: potremmo anche scoprire che è un problema che ci appartiene. Un altro aspetto rilevante del perché sia negativo incolpare gli altri è che, nella consuetudine sviluppatasi negli ultimi cinquant’anni, si nasconde un elemento poco compreso: ogni volta che incolpiamo gli altri, stiamo uccidendo noi stessi. Nell’incolpare gli altri, c’è una sorta di auto-annientamento: negare una parte della realtà creata da noi, con noi e attraverso di noi significa affermare di non farne parte. In sostanza, neghiamo noi stessi come co-creatori della realtà e, con essa, l’accettazione delle cose così come sono. Per questo, incolpare altri è una sorta di blasfemia: negando i nostri poteri divini di co-creazione stiamo uscendo e isolandoci dalla coscienza, dal Tao o da Dio che guida l’universo di cui facciamo parte.

In termini teologici, stiamo andando all’inferno. Da un punto di vista secolare, possiamo dire che l’inferno non è un luogo al di là della vita, ma uno stato mentale in cui entriamo qui e ora. Oppure, come dicono i buddisti tradizionali: «Non sarai punito per la tua rabbia [o colpa]. Sarai punito dalla tua rabbia [o colpa]». Cioè, ogni vizio diventerà la sua stessa punizione.

PROIETTARE

La seconda patologia psicologica estrema è la proiezione, cioè la mentalità negativa per cui non solo incolpiamo gli altri, ma vediamo e sentiamo anche che gli altri hanno un vizio che caratterizza noi stessi. Non abbiamo tutti conosciuto un amico che insinua costantemente che gli altri sono invidiosi o competitivi? Eppure, col tempo, ci rendiamo conto che l’invidia, la competitività o altri difetti sono presenti in lui, ma lui non li vede. C.S. Lewis ha osservato: «Sia l’errore che il peccato hanno questa proprietà: più sono profondi, meno chi ne è vittima sospetta della loro esistenza».

Adamo e Eva sono chiaramente inconsapevoli della gravità del loro peccato, anche quando vengono cacciati dall’Eden proiettano la loro colpa sul serpente: pensano che il male non sia in loro ma nel serpente. La proiezione e l’attribuzione della colpa agiscono insieme e si rafforzano a vicenda: se la colpa è del serpente, è il serpente a essere essere colpevole, non noi! Quello che si verifica per la prima volta nel Giardino dell’Eden lo ritroviamo ora nel mondo e viene chiamato «scusite».

NEGARE

Terzo, arriviamo alla patologia psicologica a cui abbiamo già accennato descrivendo la colpa: la negazione. Dio pone tre domande ad Adamo: «Dove sei?», alla quale Adamo risponde indirettamente; poi: «Chi ti ha detto che eri nudo?», alla quale Adamo non risponde affatto. Alla terza domanda: «Hai mangiato dall’albero da cui ti avevo proibito di mangiare?» Adamo risponde semplicemente incolpando la moglie. In breve, Adamo – ed Eva, ché più o meno si equivalgono – vogliono entrambi negare la realtà di quanto accaduto, proiettando allo stesso tempo il male su un altro e incolpandolo: il serpente.

Alla radice di questi crimini c’è la negazione, una negazione virulenta della verità, della realtà, della vita. Nei miti greci, il crimine peggiore di tutti era l’arroganza, che è anche una forma di negazione della verità: la verità di chi siamo, anche rispetto agli dei stessi. È un errore che supera i nostri limiti di esseri mortali. Questi miti, in particolare il Giardino dell’Eden, contraddicono apertamente le moderne nozioni di progresso e perfettibilità umana. Faremmo bene a prestar loro maggiore attenzione: avremmo una visione molto più approfondita di quello che sta accadendo nel mondo, ma anche nei nostri cuori.

Come ha affermato il professore e filosofo Terry Eagleton, qui serve «una rinascita del mito che metta fine allo spirito secolare di progresso e ottimismo che attualmente seduce le masse».

Copyright Epoch Times