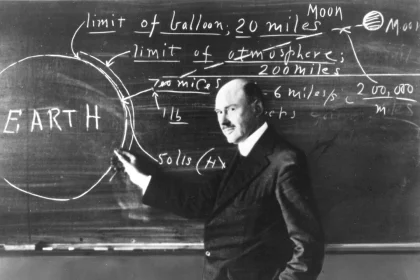

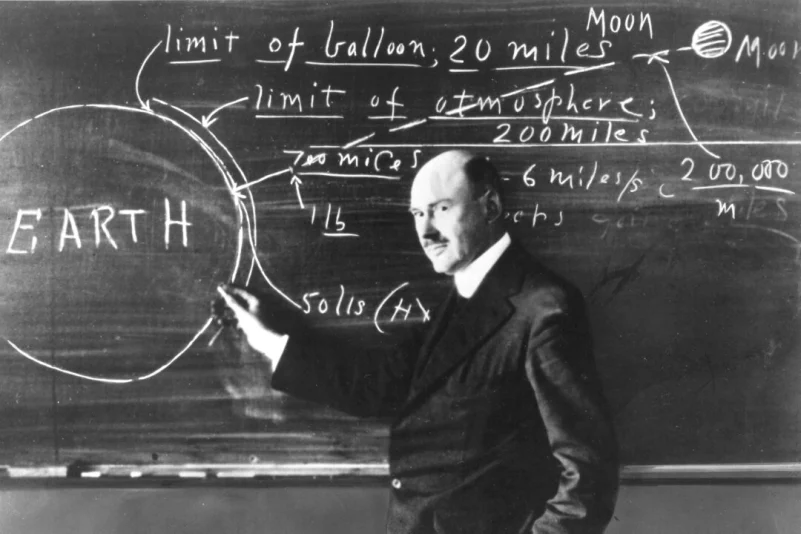

Robert Goddard, l’inventore che puntava alle stelle

Robert Goddard è considerato il padre dell'astronautica americana e uno dei pionieri nell'esplorazione teorica dello spazio; qui lo vediamo alla Clark University. Pubblico dominio

Il 19 ottobre 1899, un gracile adolescente di Worcester, nel Massachusetts, si arrampicò su un ciliegio e guardò il cielo: da quella postazione, Robert Hutchings Goddard immaginò un congegno che un giorno avrebbe potuto trasportare l’umanità oltre l’atmosfera terrestre. In seguito, raccontando quel momento, lo descrisse come il punto di svolta della sua vita. Per i vicini era un ragazzo strano, appassionato di libri e telescopi, che li infastidiva con i rumorosi razzi che lanciava dal giardino; per la storia sarebbe diventato il riluttante pioniere della moderna missilistica.

Nato il 5 ottobre 1882, Goddard era l’unico figlio sopravvissuto di Nahum Danford Goddard e Fannie Louise Hoyt. Afflitto da malattie, tra cui disturbi bronchiali e problemi di stomaco, era spesso costretto a trascorrere lunghi periodi a letto e durante la convalescenza si immergeva nella lettura di riviste scientifiche, romanzi di fantascienza e in esperimenti fatti in casa. La debolezza fisica sembrava solo acuire la sua capacità di viaggiare con l’immaginazione. Per la maggior parte della gente il soffitto rappresenta un limite, ma per il giovane Goddard era il primo passo verso l’universo.

Goddard mentre carica un razzo, 1918. Pubblico dominio.

Il padre incoraggiava la sua curiosità, procurandogli microscopi, batterie e telescopi, e Robert smontava le batterie per recuperare lo zinco contenuto all’interno; crebbe coltivando l’audace convinzione che i viaggi spaziali non fossero una fantasia, ma un problema che poteva essere risolto dall’ingegneria. Dopo essersi laureato al Worcester Polytechnic Institute nel 1908, non si allontanò dalla propria casa; conseguì sia il master, nel 1910, che il dottorato, nel 1911 alla Clark University. Sebbene il suo lavoro accademico spaziasse dall’elettricità alle onde radio, progettare razzi rimase la sua più grande ambizione segreta, e nel 1914 depositò finalmente i brevetti per due sistemi che in seguito sarebbero stati alla base dell’esplorazione spaziale: il razzo multistadio e il razzo a propellente liquido.

Nel 1919 la Smithsonian Institution pubblicò un suo articolo intitolato A Method of Reaching Extreme Altitudes (Sistema per raggiungere altitudini estreme), nel quale descriveva, con precisione matematica, come i razzi potessero raggiungere l’alta atmosfera e persino la luna. Ma invece di ricevere riconoscimenti, il progetto fu accolto con scherno. Non solo, nel 1920 un editoriale del New York Times, non essendo – evidentemente – a conoscenza dei principi della fisica di base, lo derise sostenendo che i razzi non avrebbero potuto viaggiare nel vuoto. L’umiliazione fu profonda ma Goddard, piuttosto che ammettere la sconfitta, si dedicò ancora più intensamente al proprio lavoro.

Robert Goddard il 16 marzo 1926, vicino alla struttura di lancio della sua invenzione più importante: il primo razzo a propellente liquido. Esther C. Goddard. Pubblico dominio

IL PRIMO RAZZO A PROPELLENTE LIQUIDO

Il 16 marzo 1926, ad Auburn, nel Massachusetts, Goddard trasportò un’esile struttura metallica in un campo innevato. Il marchingegno, alimentato da ossigeno liquido e benzina, iniziò a scoppiettare, sibilò, infine schizzò in aria e per due secondi e mezzo ruggì prendendo vita e alzandosi di circa due metri e mezzo prima di atterrare in un campo che in seguito Goddard descrisse come un «campo di cavoli».

Agli occhi degli spettatori occasionali era solo una stranezza rumorosa, ma per la scienza rappresentava una rivoluzione: il primo razzo al mondo alimentato a combustibile liquido. Il “lancio” venne documentato dalla moglie, Esther Kisk Goddard (1901-1982), con fotografie e appunti che hanno permesso di tramandare un’eredità che in quel tempo pochi ancora comprendevano.

Goddard traina un razzo a Roswell, New Mexico. Pubblico dominio.

Le derisioni della stampa e gli spazi limitati del Massachusetts alla fine spinsero Goddard verso Sud e nel 1930, con il finanziamento della Fondazione Guggenheim, trasferì i suoi esperimenti a Roswell, nel New Mexico. Molto prima che fosse associata alla mitologia degli Ufo, Roswell era il laboratorio privato di Goddard: gli spazi vasti e aperti del deserto gli permisero di costruire razzi più grandi senza interferenze. Fu in quei luoghi, spesso con Esther come collaboratrice e cronista, che perfezionò i principi che in seguito avrebbero guidato i voli spaziali: controlli giroscopici, pompe di propellente e meccanismi di direzione. Esther era non più solo sua compagna, divenne anche archivista del suo lavoro, documentando i test con fotografie e registrazioni meticolose.

Sebbene l’America in gran parte lo ignorasse, altri lo notarono. In Germania, ingegneri come Wernher von Braun, durante lo sviluppo del razzo V-2 studiarono i suoi brevetti, e sebbene il loro programma avanzasse in modo indipendente, era chiaro che le idee di Goddard avevano contribuito a tracciare la strada che poi avrebbero seguito.

Durante la Seconda guerra mondiale, la Marina degli Stati Uniti arruolò Goddard per lavorare su unità di decollo assistito da jet per aerei. Si trattava sicuramente di un prezioso lavoro militare, ma molto lontano dalla grande visione che lo aveva ispirato sin dalla sua rivelazione sotto il ciliegio. Il riconoscimento continuava a sfuggirgli.

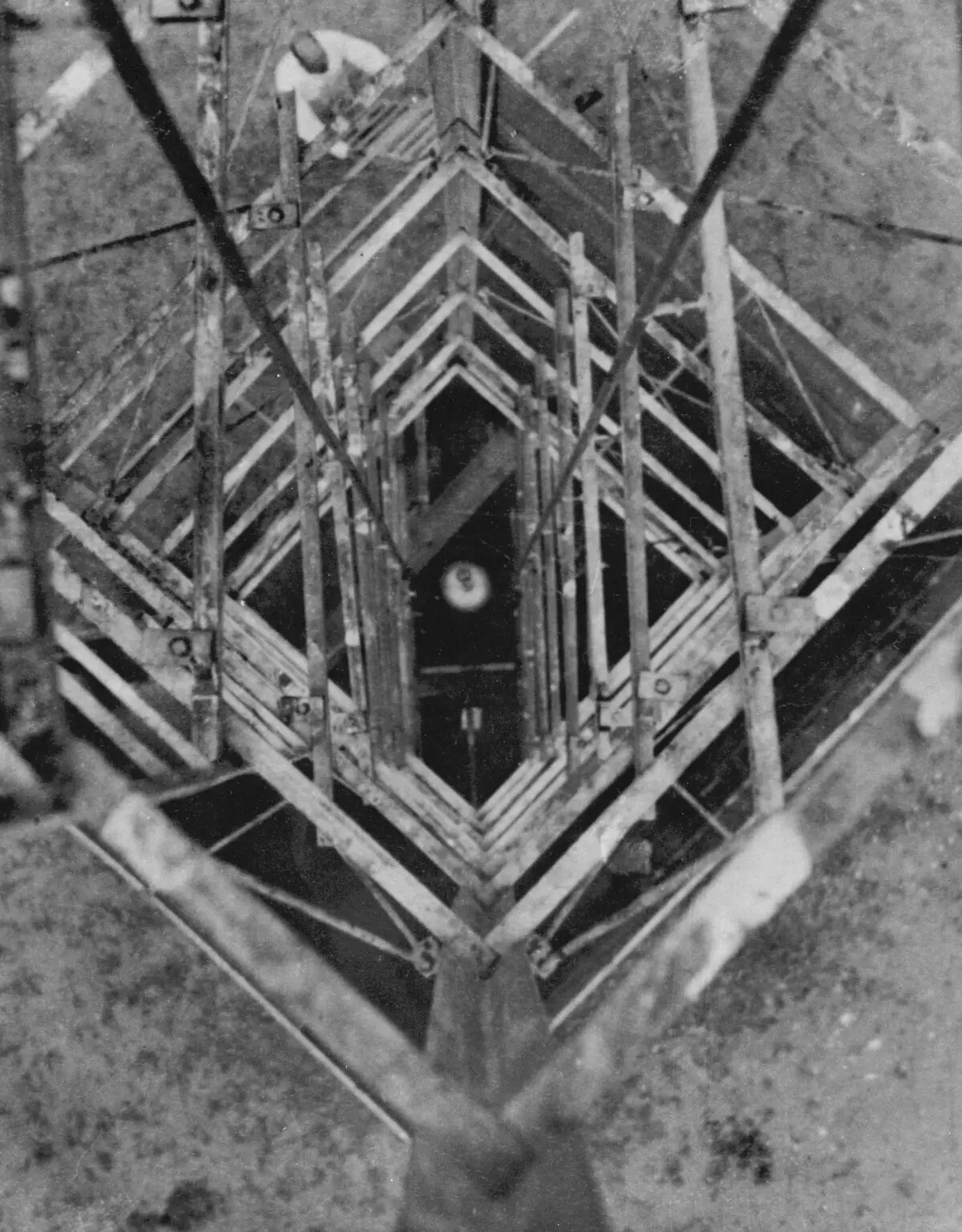

Robert H. Goddard mentre guarda giù dalla torre di lancio. Foto di Charles Lindbergh, 23 settembre 1935 a Roswell, nel New Mexico. Pubblico dominio.

Il 10 agosto 1945, pochi giorni dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, Robert Goddard morì a Baltimora per un cancro alla gola, aveva 62 anni. Non vide mai un razzo attraversare l’atmosfera, non assistette al momento in cui gli astronauti misero piede sulla luna, non visse mai per sapere che il suo modesto lancio del 1926 sarebbe stato un giorno celebrato come la nascita dei moderni viaggi spaziali. Il riconoscimento arrivò solo dopo la sua morte: nel 1959, la Nasa chiamò il centro di ricerca nel Maryland Goddard Space Flight Center e il Congresso gli conferì postuma la Medaglia d’oro del Congresso. Dieci anni dopo, quando l’Apollo 11 atterrò sulla Luna, il New York Times pubblicò una rara rettifica dell’editoriale pubblicato nel 1920, ammettendo che Goddard aveva avuto ragione: i razzi funzionano davvero nel vuoto dello spazio.

La vita di Robert Goddard non fu caratterizzata da trionfi immediati, ma da una perseveranza instancabile. Era timido, meticoloso e spesso isolato, eppure portava dentro di sé la convinzione incrollabile che i viaggi spaziali non fossero fantascienza, ma un destino. Ogni satellite in orbita, ogni sonda che raggiunge il sistema solare, ogni astronauta che decolla dalla Terra fa risalire le proprie origini al fragile ragazzino che un tempo si arrampicò su un ciliegio.

La sua eredità non consiste solo nella tecnologica, ma è profondamente umana. Goddard ci ricorda che il percorso verso le stelle spesso inizia nella solitudine, sopporta la derisione e richiede sia pazienza che visione. I suoi primi razzi potevano essere rudimentali e precari, ma in essi ardeva la promessa del viaggio più audace dell’umanità.

Articoli attuali dell'autore

22 ottobre 2025

Robert Goddard, l’inventore che puntava alle stelle