Nel 2012, una donna dell’Oregon aveva aperto una scatola di decorazioni di Halloween acquistata nei grandi magazzini Kmart. All’interno aveva trovato un biglietto, scritto in un inglese stentato, con un appello disperato: «Se ti capita di acquistare questo prodotto, ti prego di inviare questa lettera all’Organizzazione Mondiale per i Diritti Umani». Il messaggio descriveva lunghe ore di lavoro e la brutale violenza di un campo di lavoro cinese. L’autore, Sun Yi, un ingegnere, era stato imprigionato perché praticante della disciplina spirituale del Falun Gong.

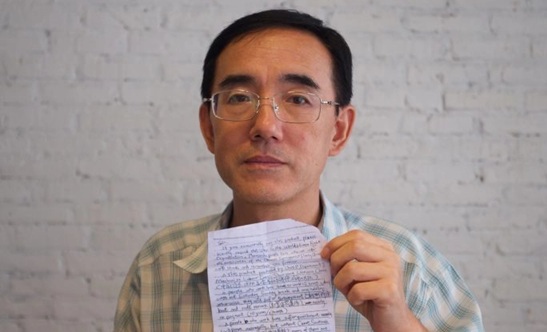

Ho raccontato la storia di Sun Yi nel mio documentario Lettera da Masanjia. Ricordo ancora la sua calma stoica, una forza silenziosa che nascondeva una tenace perseveranza, come se paura e speranza si intrecciassero in ogni riga che scriveva. Sun aveva rischiato tutto per far uscire quel biglietto dal campo. Sapeva che forse non sarebbe mai tornato in libertà, eppure credeva che se avessimo conosciuto la verità, qualcuno, da qualche parte, avrebbe capito e avrebbe agito.

Oggi siamo presi da dazi, guerre commerciali e soluzioni per le filiere produttive. Si parla di inflazione, accesso al mercato, leve politiche. Ma stiamo perdendo di vista il cuore della questione: dietro quei prodotti a basso costo ci sono delle vite. Mentre Sun Yi ha trovato il modo per farsi sentire, molti altri restano intrappolati dietro le mura dei campi e nelle fabbriche, ammutoliti dalla paura.

Non voglio generalizzare sulla Cina, non tutti i prodotti fabbricati lì sono frutto di lavoro forzato. La maggior parte dei lavoratori cerca solo di guadagnarsi da vivere, come chiunque altro. Ma la cruda realtà è che la Cina gestisce uno dei più grandi sistemi di lavoro forzato al mondo.

Uiguri, tibetani, praticanti del Falun Gong, dissidenti politici e minoranze religiose vengono incarcerati, spesso senza un regolare processo, sottoposti alla cosiddetta “rieducazione” e costretti a lavorare in fabbriche legate a marchi mondiali. A gennaio 2025, gli Stati Uniti hanno vietato le importazioni da Huafu Fashion e dalle sue filiali per via dello sfruttamento di lavoro uiguro da parte dell’azienda cinese, nello Xinjiang. Catene d’abbigliamento importanti come H&M hanno fatto affari con queste fabbriche, un promemoria per ricordare che non stiamo parlando di storia passata, ma del presente.

Non sono un economista. Se i dazi siano una politica commerciale efficace lo lascio commentare ad altri. Ma so questo: i dazi non risolveranno ciò che succede in quei campi. Si parla di numeri. I mercati non sentono il dolore del prigioniero. Le minacce. Il silenzio. La giustizia non è un aggiustamento di prezzo.

Il potere è nelle nostre mani. Consumatori, aziende, investitori. Siamo noi a decidere cosa è accettabile e cosa no. Quando chiediamo da dove vengono i nostri prodotti, quando le aziende pretendono filiere produttive pulite, quando gli investitori danno valore all’etica oltre che al profitto, allora le cose cambiano. Non è un pensiero radicale, ma responsabile. Significa che i valori contano, anche nel contesto di un’economia mondiale.

I governi possono aiutare tanto. La Legge sulla Prevenzione del Lavoro Forzato Uiguro, che blocca le importazioni legate al lavoro forzato, porta più benefici dei dazi. Lo stesso vale per le sanzioni alle aziende complici. Questi strumenti tengono al centro la dignità umana, non solo i bilanci commerciali.

È facile pensare che il prezzo più basso sia sempre la cosa migliore. Ma qual è il vero costo? In quel campo di lavoro, Sun Yi conosceva i rischi delle sue azioni. Credeva in noi. La sua lettera ha attirato l’attenzione mondiale. La sua storia continua a vivere. Ora che sappiamo la verità, la domanda non è cosa farà il mercato. È cosa faremo noi.

Le politiche cambieranno. La politica si evolverà. Ma agire con coscienza non è un qualcosa che si può rimandare, è un aspetto che inizia qui. Da noi.

Copyright Epoch Times