L’arte e l’amore per la saggezza

Mercurio Coronazione Filosofia, Madre dell'Arte, 1747, di Pompeo Batoni.Pubblico dominio oceansbridge.com

Duemilacinqecento anni fa, nei dialoghi di Repubblica, Socrate mise al bando i poeti, sostenendo che rappresentassero un pericolo poiché allontanavano i cittadini dalla verità creando illusioni. Auspicava invece l’azione di un re filosofo, un saggio che censurasse i poeti guidandoli nelle loro opere.

Il re filosofo non avrebbe permesso ai poeti di raccontare storie di divinità malevole, come nei poemi di Omero ma, al contrario, li avrebbe incoraggiati a rappresentare gli dei con dignità e onore, affinché le loro azioni fossero di esempio per i cittadini.

Il re filosofo non avrebbe permesso ai poeti di raccontare storie di divinità malevole, come nei poemi di Omero ma, al contrario, li avrebbe incoraggiati a rappresentare gli dei con dignità e onore, affinché le loro azioni fossero di esempio per i cittadini.

Ma il re filosofo non si sarebbe limitato a disciplinare solamente la poesia: tutte le arti sarebbero state sotto il suo controllo. Per esempio, con la sua saggezza avrebbe orientato i musicisti a comporre brani marziali per temprare i guerrieri e prepararli alla guerra, anziché dedicarsi a melodie sentimentali che avrebbero potuto indebolire e inibire la capacità dei soldati di servire e proteggere il Paese.

Nel XIX secolo, con la posizione critica di Nietzsche verso la concezione socratica, il filosofo greco iniziò a essere visto come qualcuno che censurava idee ed emozioni, limitando in questo modo il potenziale umano. Nietzsche affermava che l’artista è colui che, avendo sopportato le avversità del proprio destino, può creare e modellare se stesso in un’opera d’arte, un sé di cui essere orgoglioso alla propria morte.

Questi due pensatori presentano quindi atteggiamenti diversi rispetto all’arte: Socrate sosteneva che la verità artistica si trovasse oltre l’esperienza umana e appartenesse al mondo della razionalità divina; Nietzsche, d’altra parte, riteneva che la verità artistica fosse relativa all’esperienza umana e alle connessioni che in ultima analisi creiamo gli uni con gli altri.

Questi diversi punti di vista portano a chiedersi se la bellezza sia oggettiva o soggettiva. Esiste una vera bellezza al di là della percezione sensoriale, che serva come criterio per giudicare che cosa è bello e che cosa non lo è? Oppure la bellezza si basa sulle nostre esperienze soggettive, cioè relative, del mondo che ci circonda?

Questi due pensatori presentano quindi atteggiamenti diversi rispetto all’arte: Socrate sosteneva che la verità artistica si trovasse oltre l’esperienza umana e appartenesse al mondo della razionalità divina; Nietzsche, d’altra parte, riteneva che la verità artistica fosse relativa all’esperienza umana e alle connessioni che in ultima analisi creiamo gli uni con gli altri.

Questi diversi punti di vista portano a chiedersi se la bellezza sia oggettiva o soggettiva. Esiste una vera bellezza al di là della percezione sensoriale, che serva come criterio per giudicare che cosa è bello e che cosa non lo è? Oppure la bellezza si basa sulle nostre esperienze soggettive, cioè relative, del mondo che ci circonda?

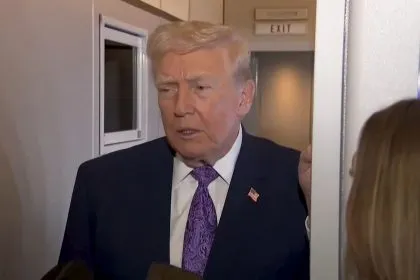

Pompeo Batoni, Mercurio incorona la Filosofia, Madre dell’Arte, 1747. oceansbridge.com – Pubblico dominio

L’INCORONAZIONE DELLA FILOSOFIA

Nel 1747, il pittore toscano Pompeo Batoni ci offre quella che ritengo sia una risposta artistica a questa domanda. Batoni ha dipinto Mercurio incorona la Filosofia, madre delle Arti.

A sinistra della composizione appare il dio Mercurio, vestito di giallo, con l’elmo alato e con in mano il caduceo (bastone alato), che guida il nostro sguardo nel piano pittorico fino a indicare un angelo di fronte a lui. L’angelo si accinge a incoronare una donna, il cui nome è Filosofia, con una corona di alloro.

A sinistra della composizione appare il dio Mercurio, vestito di giallo, con l’elmo alato e con in mano il caduceo (bastone alato), che guida il nostro sguardo nel piano pittorico fino a indicare un angelo di fronte a lui. L’angelo si accinge a incoronare una donna, il cui nome è Filosofia, con una corona di alloro.

Il punto focale è Filosofia. È vestita in modo modesto, ma la corona d’oro che ha già sulla testa e lo scettro che tiene in mano rivelano la sua statura regale; ha sul grembo un libro di Platone, mentre l’altra mano è aperta come fosse in attesa di dare o ricevere qualcosa e, nello stesso tempo, indica il bambino seduto ai suoi piedi, che possiamo presumere sia il figlio stesso di Filosofia.

Il bambino è circondato da utensili per la produzione artistica: pennelli, un busto, un compasso e una lira, ma nella parte più buia della composizione sostiene una torcia che, a sua volta, riporta lo sguardo dell’osservatore all’angelo dietro Filosofia.

LA RISPOSTA DI BATONI

Quindi, qual è la risposta di Batoni alla riflessione filosofica iniziale? Cominciamo con Mercurio.

Mercurio è il dio messaggero della mitologia greco-romana, consegna i messaggi che si scambiano gli dei. Il bastone alato che tiene in mano è il caduceo, che gli è stato donato da Apollo – dio del sole, della bellezza e della musica – dopo che il dio messaggero aveva inventato la lira. Qui possiamo già notare il legame di Mercurio con il divino, con l’arte e con la bellezza.

Mercurio è il dio messaggero della mitologia greco-romana, consegna i messaggi che si scambiano gli dei. Il bastone alato che tiene in mano è il caduceo, che gli è stato donato da Apollo – dio del sole, della bellezza e della musica – dopo che il dio messaggero aveva inventato la lira. Qui possiamo già notare il legame di Mercurio con il divino, con l’arte e con la bellezza.

Mercurio incarica l’angelo di mettere la corona sul capo di Filosofia: è una ricompensa che viene dall’alto. Filosofia alza lo sguardo verso Mercurio che sta chiedendo all’angelo di incoronarla, gesto che indica sicuramente che il pensiero di Filosofia è concentrato sul messaggero divino e quindi sul messaggio divino.

È interessante notare che la corona di alloro viene posta proprio sopra la corona che Filosofia già indossa, e possiamo presumere che coprirà e non sostituirà la sua corona terrena.

Inoltre Filosofia tiene in mano un libro di Platone, che era la voce di Socrate. In questo modo Batoni ci fa sapere quale filosofia lui ritenga utile per le arti: è la filosofia di Socrate che presenta maggiori vantaggi per le arti e per il pubblico.

Inoltre Filosofia tiene in mano un libro di Platone, che era la voce di Socrate. In questo modo Batoni ci fa sapere quale filosofia lui ritenga utile per le arti: è la filosofia di Socrate che presenta maggiori vantaggi per le arti e per il pubblico.

Filosofia porge la mano come se stesse dando o ricevendo qualcosa. Forse fa entrambe le cose: potrebbe ricevere un messaggio divino da Mercurio e dare un messaggio divino attraverso il suo bambino, che rappresenta le Arti. In questo senso, la Filosofia è il mezzo con cui l’arte presenta un messaggio divino. È per questo che il bambino tiene una torcia nella zona più buia della composizione, perché rappresenta il messaggio divino che può guidare gli esseri umani fuori dalle tenebre e verso la luce della verità divina?

Batoni sembra indicare, come Socrate, che lo scopo dell’arte sia quello di rappresentare simbolicamente messaggi divini a beneficio della società. Il divino, e non l’esperienza umana, diventa il criterio assoluto in base al quale giudicare la bellezza; e la via verso il divino passa attraverso la Filosofia, cioè la ricerca della saggezza, che trova la sua fonte nel divino.

Socrate è spesso accusato di censurare le arti perché rifiuta i poeti e le loro opere illusorie. Tuttavia, non possiamo coltivare la saggezza senza praticare anche il discernimento, cioè, dobbiamo accettare alcune cose e altre no. In altre parole: la saggezza richiede un certo grado di censura.

Quindi, è vero, Socrate può dire no ai poeti che creano illusioni, ma nel decimo libro de La Repubblica di Platone, Socrate incoraggia i poeti a esporre le loro ragioni e a difendersi. Secondo la nostra interpretazione del quadro di Batoni, quali poeti Socrate potrebbe ammettere nella Repubblica? A quali poeti Socrate direbbe di sì?

Batoni sembra indicare, come Socrate, che lo scopo dell’arte sia quello di rappresentare simbolicamente messaggi divini a beneficio della società. Il divino, e non l’esperienza umana, diventa il criterio assoluto in base al quale giudicare la bellezza; e la via verso il divino passa attraverso la Filosofia, cioè la ricerca della saggezza, che trova la sua fonte nel divino.

Socrate è spesso accusato di censurare le arti perché rifiuta i poeti e le loro opere illusorie. Tuttavia, non possiamo coltivare la saggezza senza praticare anche il discernimento, cioè, dobbiamo accettare alcune cose e altre no. In altre parole: la saggezza richiede un certo grado di censura.

Quindi, è vero, Socrate può dire no ai poeti che creano illusioni, ma nel decimo libro de La Repubblica di Platone, Socrate incoraggia i poeti a esporre le loro ragioni e a difendersi. Secondo la nostra interpretazione del quadro di Batoni, quali poeti Socrate potrebbe ammettere nella Repubblica? A quali poeti Socrate direbbe di sì?

Non sarebbero forse i poeti che si impegnano in modo ponderato nella ricerca della verità per il bene della società? Non sarebbero forse i poeti che lasciano che l’amore per la saggezza-filosofia dia vita alla loro arte? Non sarebbero forse i poeti che cercano ed esprimono quello che è virtuosamente divino?

Articoli attuali dell'autore

14 novembre 2025

Il Paradiso Perduto di Milton, Abdiele, Lucifero e la libertà

08 giugno 2025

La bontà del Cielo è la "chiave”

30 maggio 2025

Il Figliol prodigo parabola di amore e perdono